Pascal Scherwitz

geboren 1966 in Offenburg, Deutschland

Freie Künstlerische Tätigkeit seit 1980

In Dankbarkeit für die frühen Impulse den Künstler*innen Fritz Kunle, Karin Michelis, Werner Schweinfurth

Freie Akademie für Bildende Kunst Freiburg 1986-1987

Nelson Leiva Rivera

Gaststudium Christliche Archäologie

Universität Freiburg 1986-1987

Prof. Dr. Otto Feld

Studium Humanmedizin und Promotion

Freie Universität, Berlin und Johann Wolfgang von Goethe Universität Frankfurt 1987-1993

Anatomische Studien im Sektionssaal

FU Berlin 1988

Prof. Dr. Hans Georg Baumgarten

Arzt und Chirurg seit 1993

In Dankbarkeit für die künstlerischen Impulse

Prof. Dr. Michel Siedek, Dr. Gregor Werner, Dr. Herbert Schmitz, Mathias Pohlmann, Markus Bacher, Birgit Schlechtriemen

74 Produkte

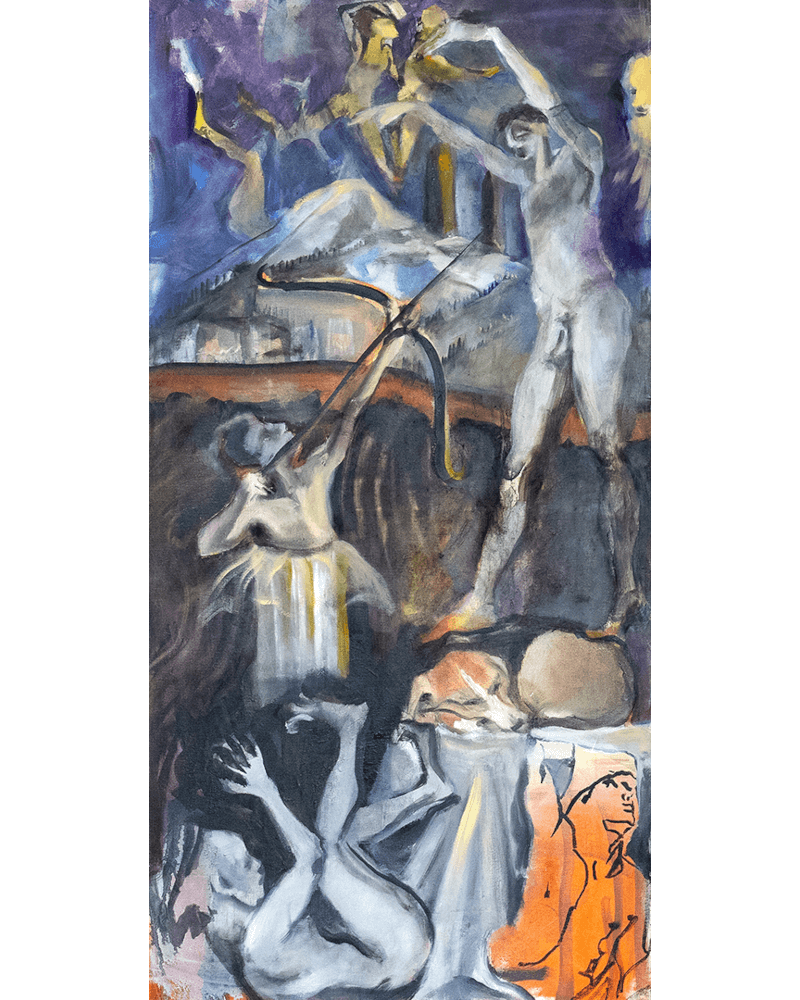

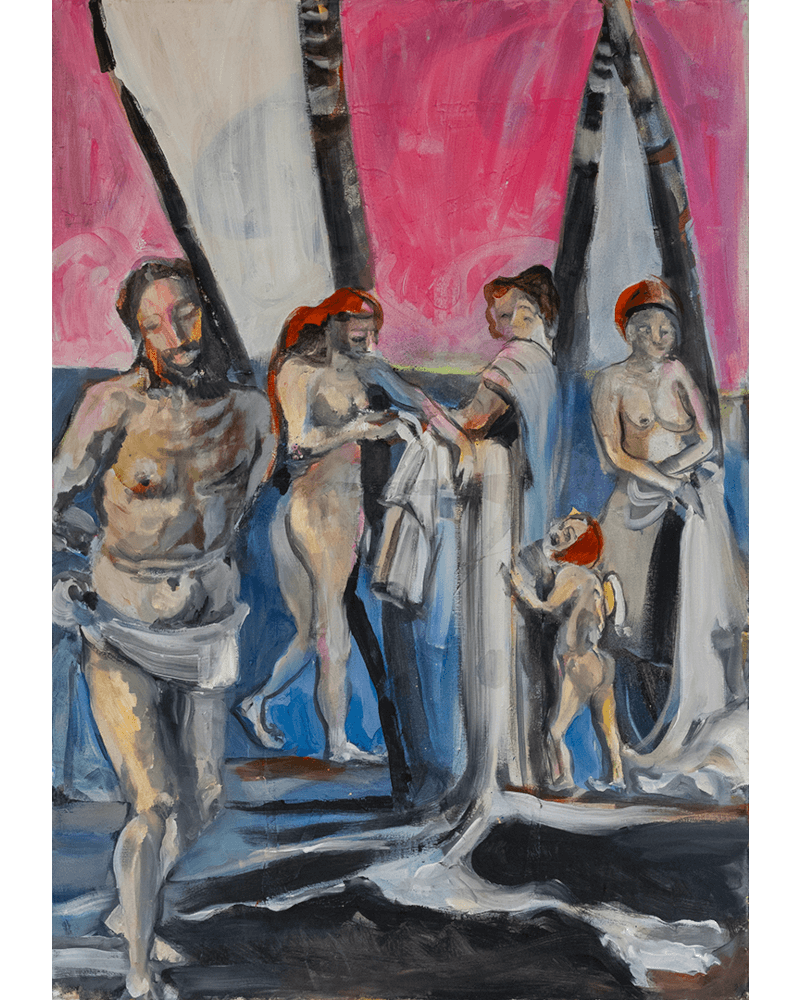

Das malerische Werk des Künstlers Pascal Scherwitz ist opulent. Die Schönheit des Menschen und sein Miteinander bearbeitet er in imaginären Räumen.

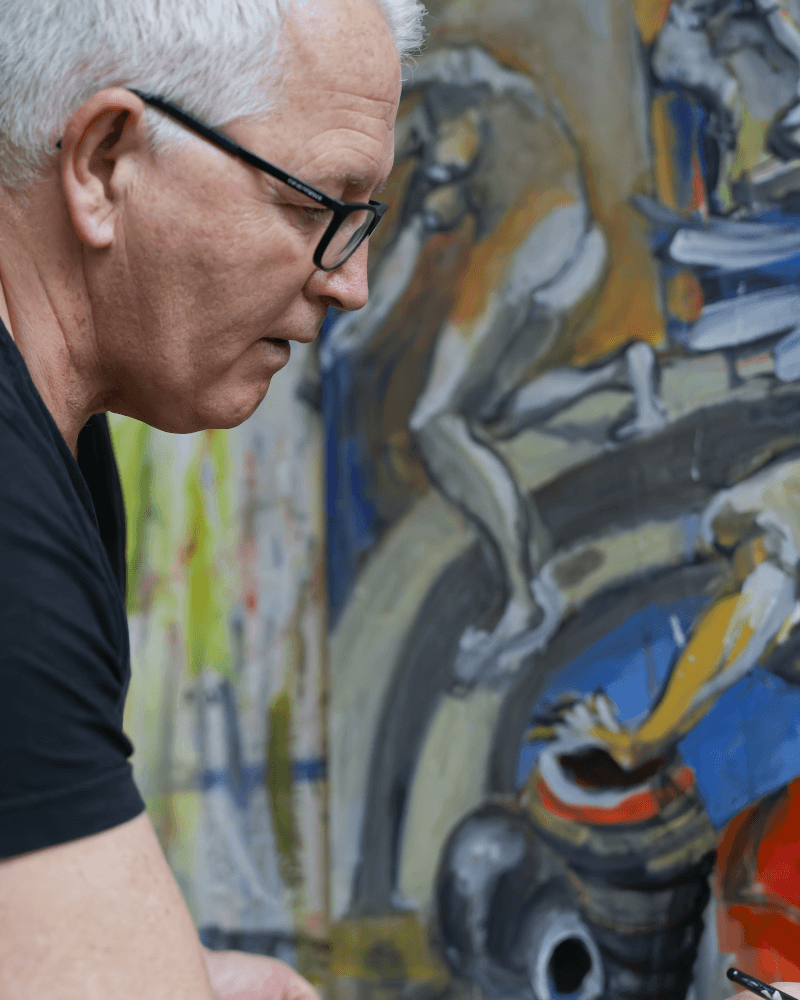

Der Künstler variiert die menschliche Anatomie und macht dabei deutlich, dass ein Maler am Werk ist, der unseren Körper nicht nur anatomisch sehr gut kennt. Pascal Scherwitz malt seit einem halben Jahrhundert. Er, der Maler, Arzt und Chirurg sieht das seelische Spektrum des Menschen aus seiner ärztlichen Perspektive. Unsere existentiellen Nöte und das Glück der Genesung bannt er als Spannungsfeld auf seine Leinwände.

In seinen Werken können wir die Vielfalt der Körper in ihrer Schönheit betrachten. Aber auch das gegenwärtig Morbide macht diese Malerei besonders.

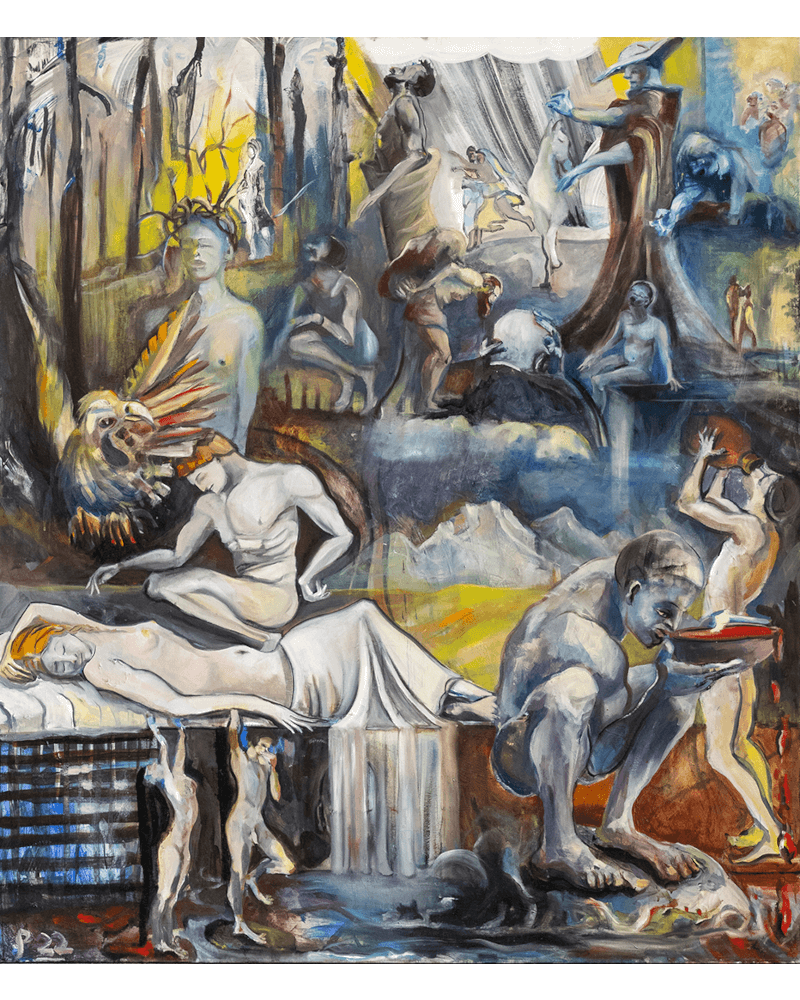

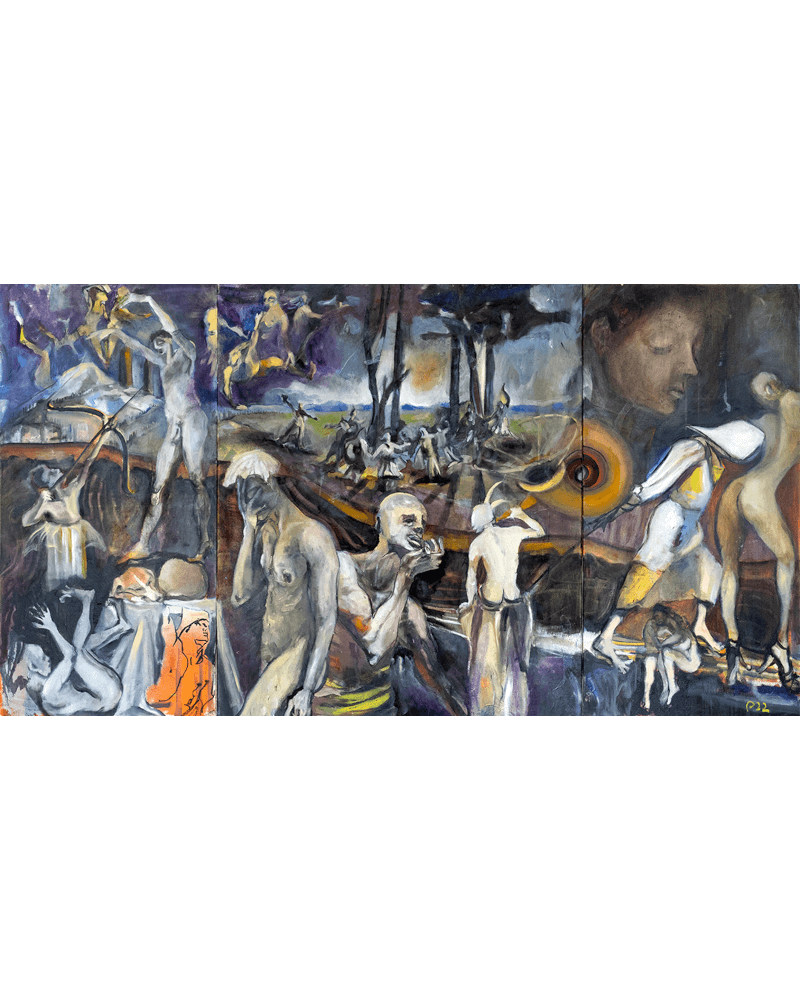

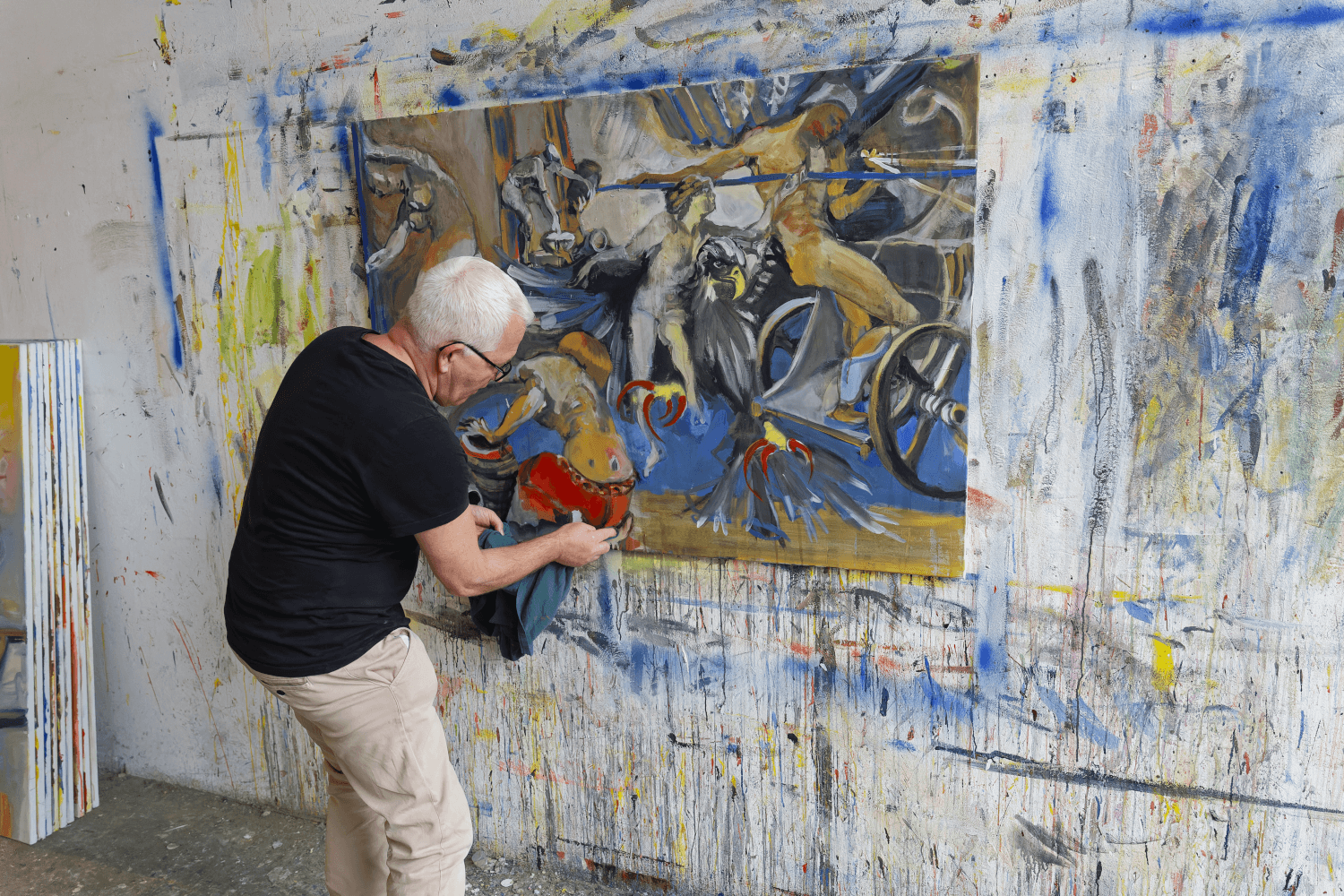

Formate, Materialien und Maltechniken variieren, wobei die klassische Ölmalerei auf Leinwänden dominiert und Pascal Scherwitz die großen Formate liebt. Es finden sich mitunter auch Mischtechniken oder Ölmalerei auf Holzgrund. Man spürt wie der Künstler mit den Maltechniken experimentiert und es gibt kleinere Formate in Öl oder auch Gouache-Technik in detaillierter, fast zeichnerischer Qualität.

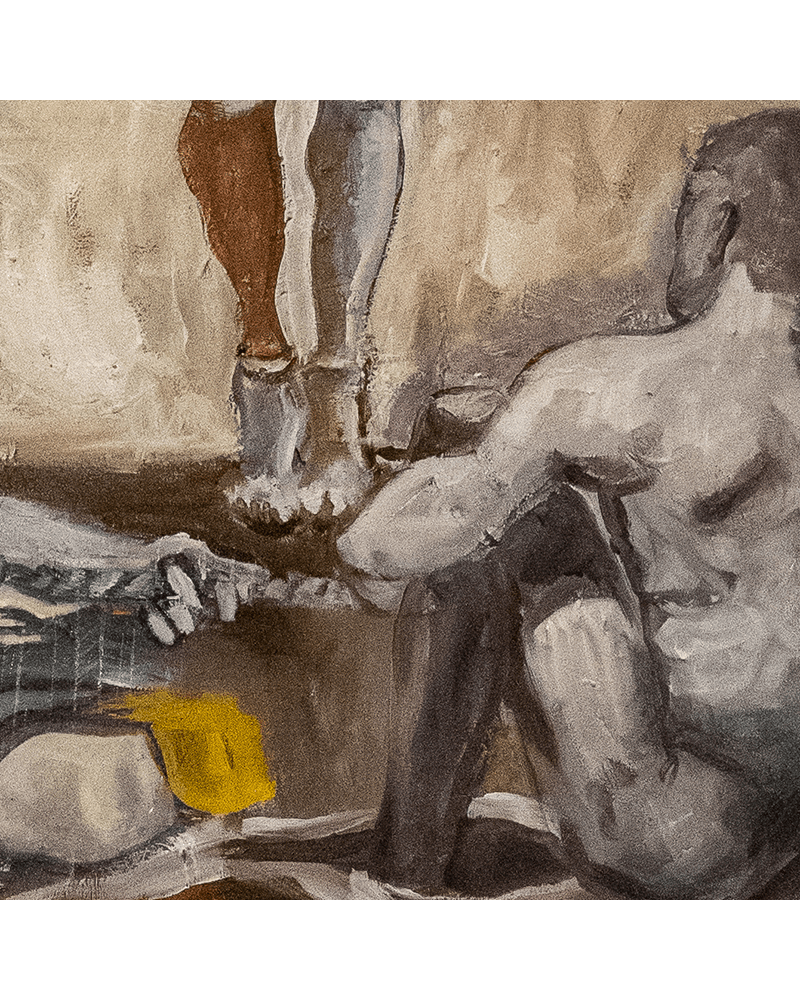

Der Maler flickt und repariert gerne alte Leinwände, um sie zu erhalten und wiederzuverwenden. Die Spuren der Reparaturen sind häufig sichtbar und nicht retuschiert. Behandelt hier der Malerchirurg seine Gemälde? Was möchte er bewahren?

Dann übermalt er seine Bilder mehrfach, wobei Reste der vorherigen Arbeiten oder Malschichten erkennbar bleiben. Als wollte Pascal Scherwitz an „das Davor“ erinnern oder das alte Werk noch lebendig halten, um die Zeiten zu verbinden.

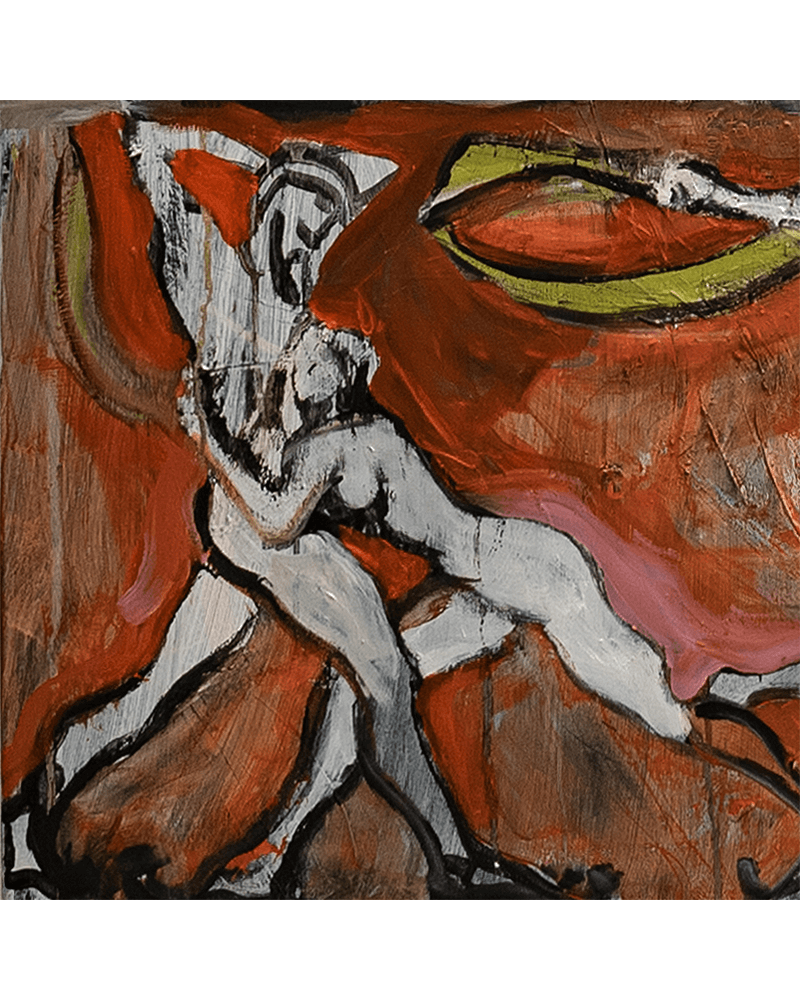

Es finden sich in seinen Gemälden häufig vereinzelte, isolierte Gestalten, Paare und Menschengruppen. Geheimnisvoller und ebenso variationsreich gestaltet er die Leinwände zwischen seinen Figuren, die durch Farbflächen und Linien miteinander in Beziehung treten, auch ohne sich zu berühren.

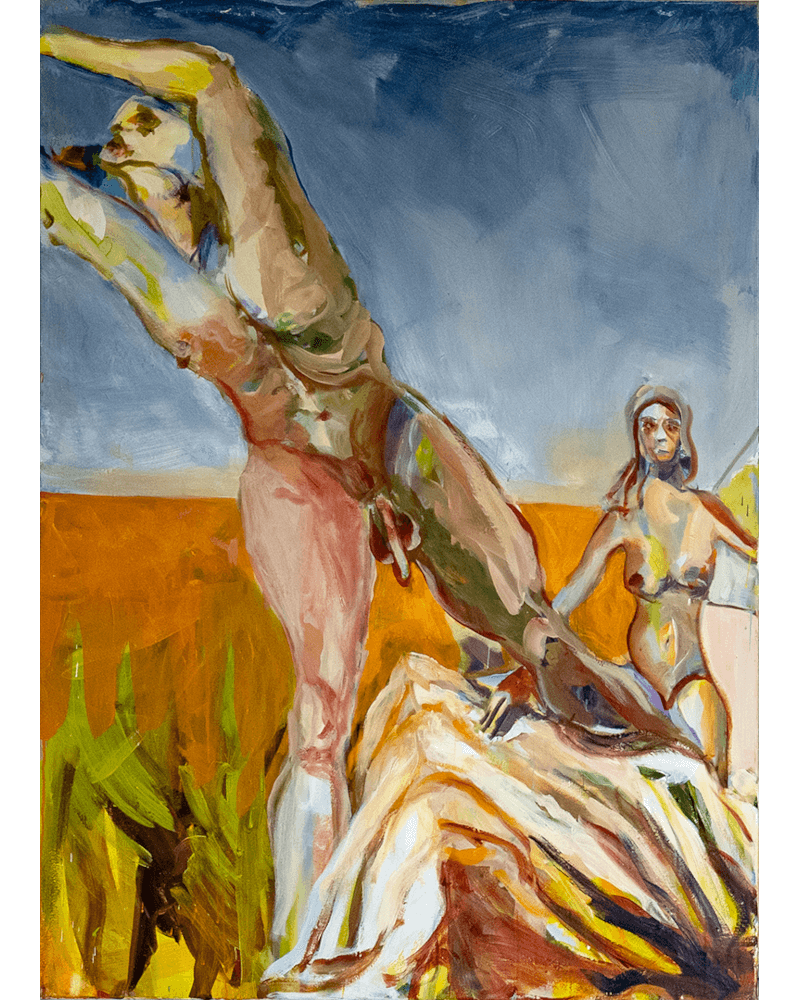

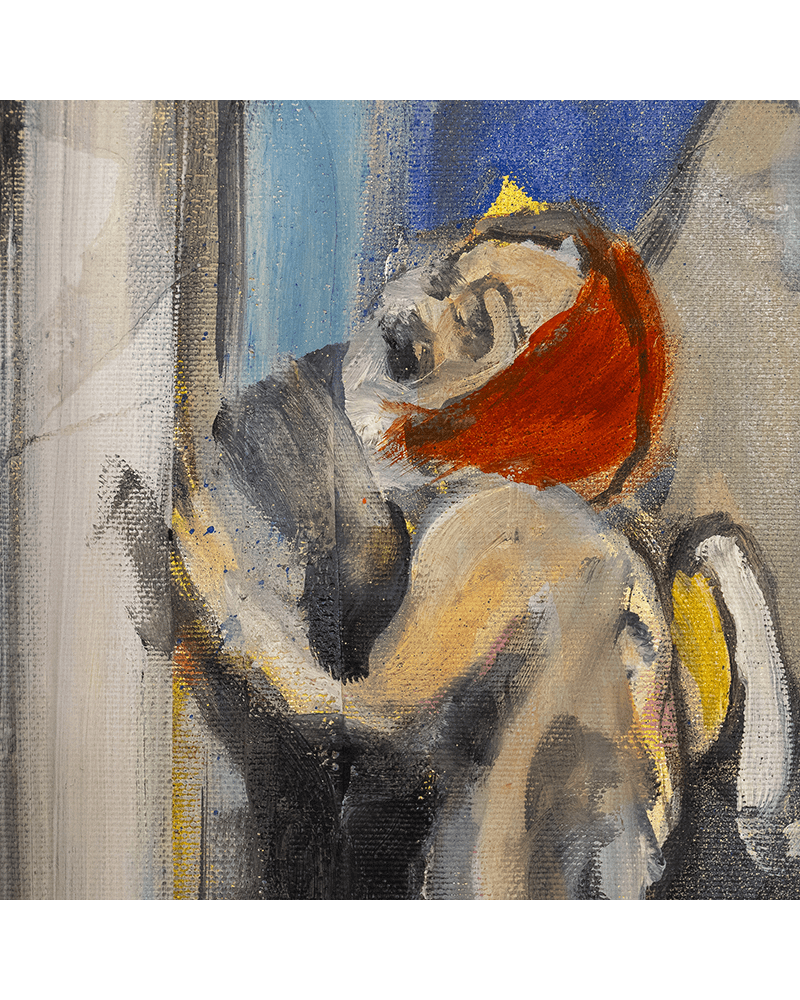

Der impulsive Pinselstrich mit dickem Farbauftrag wirkt oft anregend kraftvoll und stößt mitunter auf exakte zarte Linien feinster Pinsel oder Zeichenstifte.

Körperlinien, Horizonte und Flächen komponieren das Gemälde dynamisch.

Ein deformierter und noch ungenauer Körper paart sich mit einer klassisch und altmeisterlich modulierend ausgearbeiteten Figur.

Die klassisch antikisierende Ästhetik kommt neu verpackt daher und paart sich collagenartig mit gegenwärtigen Motiven. Man meint an einigen Stellen zu erkennen, wie sich künstlerische Epochen miteinander verbinden, wodurch eine Art magischer Effekt entsteht.

Die sichtbaren Spuren der verschiedenen Arbeitsschritte lassen auch an eine kontinuierliche Optimierung der Kunstwerke denken. Einige der Jahrzehnte alten Gemälde wurden vielfach überarbeitet und bewahren in ihrem Kern ein ursprüngliches erstes jüngeres Werk. Das jüngere Werk bleibt häufig auch fast vollständig verdeckt. Die durch Farben verdeckten Komponenten sind ein wesentlicher Bestandteil seiner Kunst und verstärken ihren Reiz zusätzlich.

Zahlreiche seiner Bilder sind somit das Ergebnis einer malerischen Transformation. Bestimmte Partien der Leinwände vermitteln den Eindruck, als würde der Künstler selbst darin auf die eigene Lebenszeit zurückblicken, indem er Elemente seiner künstlerischen Vergangenheit integriert. Manchmal belässt er sogar intakte ältere Figuren in der ursprünglichen Form, die sich dann mit den gegenwärtigen Körpern austauschen.

Indem er maltechnisch mehreren Lasuren oder Malschichten übereinanderlegt gewinnen die Gemälde an Struktur, Tiefe und Transparenz.

Neben der figürlichen Perfektion erforscht der Maler die Sphären des Ungenauen und lässt Raum für das Spontane. Uneindeutige Motive, Farbreste mit Stufen und Rissen werden im Materialauftrag sichtbar.

Unfertige Improvisationen mit stilistischen bzw. technischen Brüchen werden akzeptiert; ein erster Strich wird belassen, eine Ausmalung bleibt provisorisch, eine Perspektive oder die Anatomie ungenau.

Es stellt sich die Frage, woraus der Maler seine Ideen und Motive schöpft. Wer genauer hinschaut erkennt einen Teil des Figurenspektrums den ikonographischen Kanons der abendländischen Kunst- und Kulturgeschichte. Hieraus bedient er sich und transferiert die Motive und Geschichten in unsere Zeit. Einige Figuren wirken dabei wie gerettet oder noch einmal wiederbelebt, andere Körper werden umgedeutet oder improvisatorisch deformiert, manche Körper wirken frei improvisiert.

Auffällig ist eine körperliche, klassische Ästhetik der Nacktheit. Beispielhaft wären „appolinisch-dionysische“ Elemente zu nennen. Mit der Zeit scheint der Künstler sich jedoch von den „vollendeten Maßen“, dem „goldenen Schnitt“ zu befreien, was im Werk der letzten Dekade zu beobachten ist.

Darüber hinaus finden sich scheinbar mythologisch aufgeladene Gefäße, antik anmutende Gewänder, Vorhänge, Felsen, Wasserläufe. Neben unbestimmten Zeichen lassen sich Gefahren und Abgründe vermuten.

Manche Körper beginnen zu schweben und man könnte gar meinen, Töne und Musik in einigen Bildern zu hören. Das Malen im Atelier wird bei Pascal Scherwitz häufig durch Musik inspiriert.

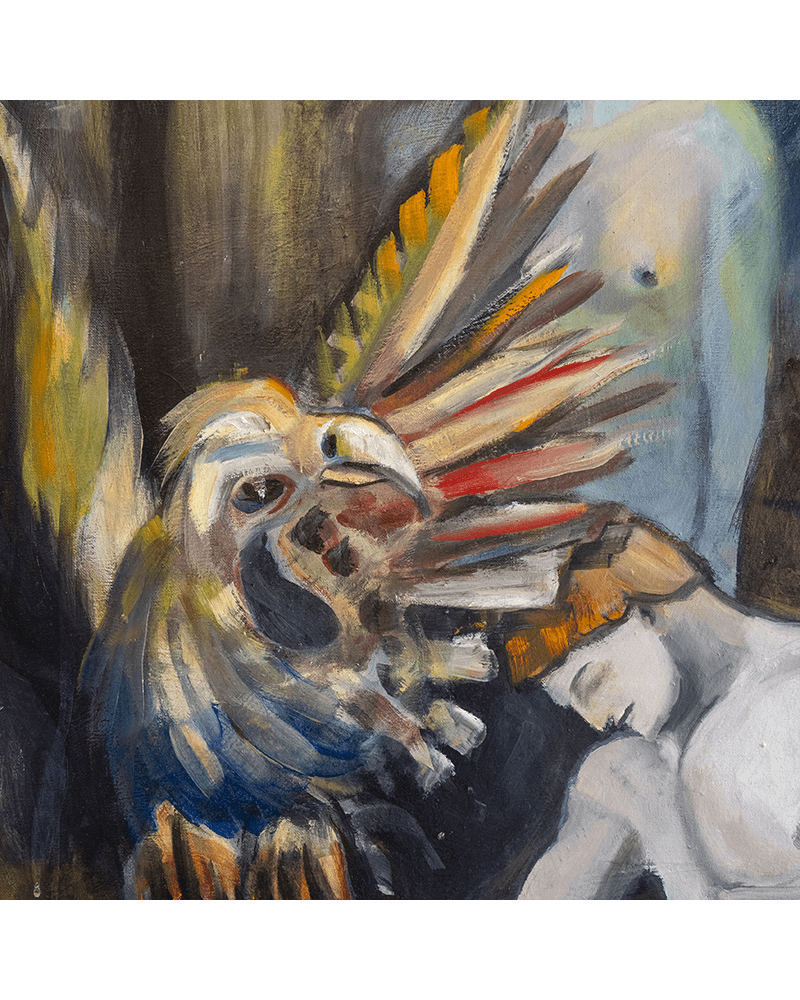

Es tauchen auch diabolisch wirkende Figuren und fabelartige Wesen auf. Sie scheinen die Szenen und das Miteinander der Gestalten zu begleiten, ohne die dargestellten Handlungen beeinflussen zu können. Eine Deutung dieser eigenartigen Figurenwelt bleibt im Ungewissen.

Auf diese Weise entstehen mit den Werken völlig eigenständige künstlerische Interpretationen. Eine intime und verletzliche Kunst wird sichtbar, eine Kunst von intensiver Farbigkeit und farblicher Nuancierung, eine Kunst des diversen Körperbildes.

Die modernen Gemälden von Pascal Scherwitz lassen die unermüdliche Freude des Künstlers am sinnlichen Schaffen und seinen kraftvollen zuversichtlichen Blick auf ein menschliches Miteinander gut erkennen.

Interview

...seit meiner Kindheit ist es eine Lust am Gestalten und wie man sich selbst versucht, in der Natur, in einer schönen Landschaft.

Die besondere, geheimnisvolle Stimmung beim Malen und Experimentieren ist faszinierend. Ich tauche in eine Welt ein, die sich mit der eigenen Phantasie vermengt und dadurch noch freier wird.

Damit halte ich gute Erinnerung fest und meine Bilder begleiten seit meiner Jugend das Leben. Die Gemälde sind ein guter Begleiter, sie schenken Trost, Mut und Zuversicht. Sie zeigen die Entfaltung von uns Menschen und unsere Veränderung. Selbst entdecke ich immer wieder Neues in den Bildern.

Es ist ein Genuß, wenn die malerische Arbeit gelingt und das Bild seinen ästhetischen Zauber erhält. Daraufhin überprüfe ich es ständig.

Fotografische Motive sammle ich im Alltag oder auf Reisen. Zeitungen, Bücher, Filme, Museen und das ganz alltägliche Leben sind mein Fundus. Diese Erinnerungen komponiere ich neu in den Gemälden. Ich besuche häufig vergangene Orte und stelle mir das einstige Leben dort vor. Ich bin mit meinen Bildern stets auf einer langen Reise.

Wir leben, leiden und genießen. Unsere Körper begeistert mich von Anfang an.

Er vergeht, der Abschied kommt und ich möchte den Körper in seiner verletzlichen Schönheit festhalten, ihn begleiten. Ich möchte uns Menschen wertschätzen, ihnen danken und mich an sie erinnern, wenn die Veränderung kommt und wir nach und nach verschwinden.

Mit der ärztlichen Tätigkeit als Chirurg wurde die chirurgische Heilung des Körpers zu meinem Tätigkeitsschwerpunkt. Ich weiß nun, wozu er in der Lage ist, wie er leidet, wie wir sein Leiden lindern können und wie er im Laufe der Genesung wieder lebenslustig wird.

Ich weiß aber auch, wie er vergeht, wie er kämpfen muß in seinen letzten Stunden.

Klar ist mir, dass wir am Ende des Lebens froh, ja erleichtert sein können und so treibt es mich immer weiter an, nach Trost und Linderung zu suchen. Ich vermute, dass auch meine Bilder trösten wollen.

Die Gemälde erinnern an zwischenmenschliche Begegnungen und auch an meine Patient*innen. Oft haben mir die Kranken Kraft zur künstlerischen Arbeit gegeben. Auch von ihnen erzählt meine Malerei.

Meine Liebsten haben mir ihre Geduld, die Zeit und Impulse zum Malen geschenkt. So bedanke ich mich mit meinen Bildern bei allen meinen Liebsten

Ausstellungen

Einzelausstellung

Maternushaus Köln

5. Mai - 9.Juni 2025

Einzelausstellung

Galerie lony.art Engelskirchen

1. Januar 2025 - 31. Dezember 2025

Gruppenausstellung Kunstroute Köln-Ehrenfeld

5.-6. Mai 2023

Gruppenausstellung "Mannsbilder"

AHK Löhrerhof Althürth

7.-8. März 2020

Einzelausstellung Gallerie Eygenart Köln

11.– 28.April 2019

Gruppenausstellung Gallerie Eygenart Köln

Kunstsommer

25.7.-25.8.2016

Ausstellungsbeteiligungen und Offene Ateliers im Raum Köln und Mittelbaden zwischen 2003-2025

u.a. Kunsttage Köln e.V.

Einzelausstellung

Villa Simmler Offenburg

1. April - 31.Mai 1999

Gemälde in Privatsammlungen in Berlin, Bremen, Freiburg, Hamburg, Köln, München, Münster, Offenburg und San Diego

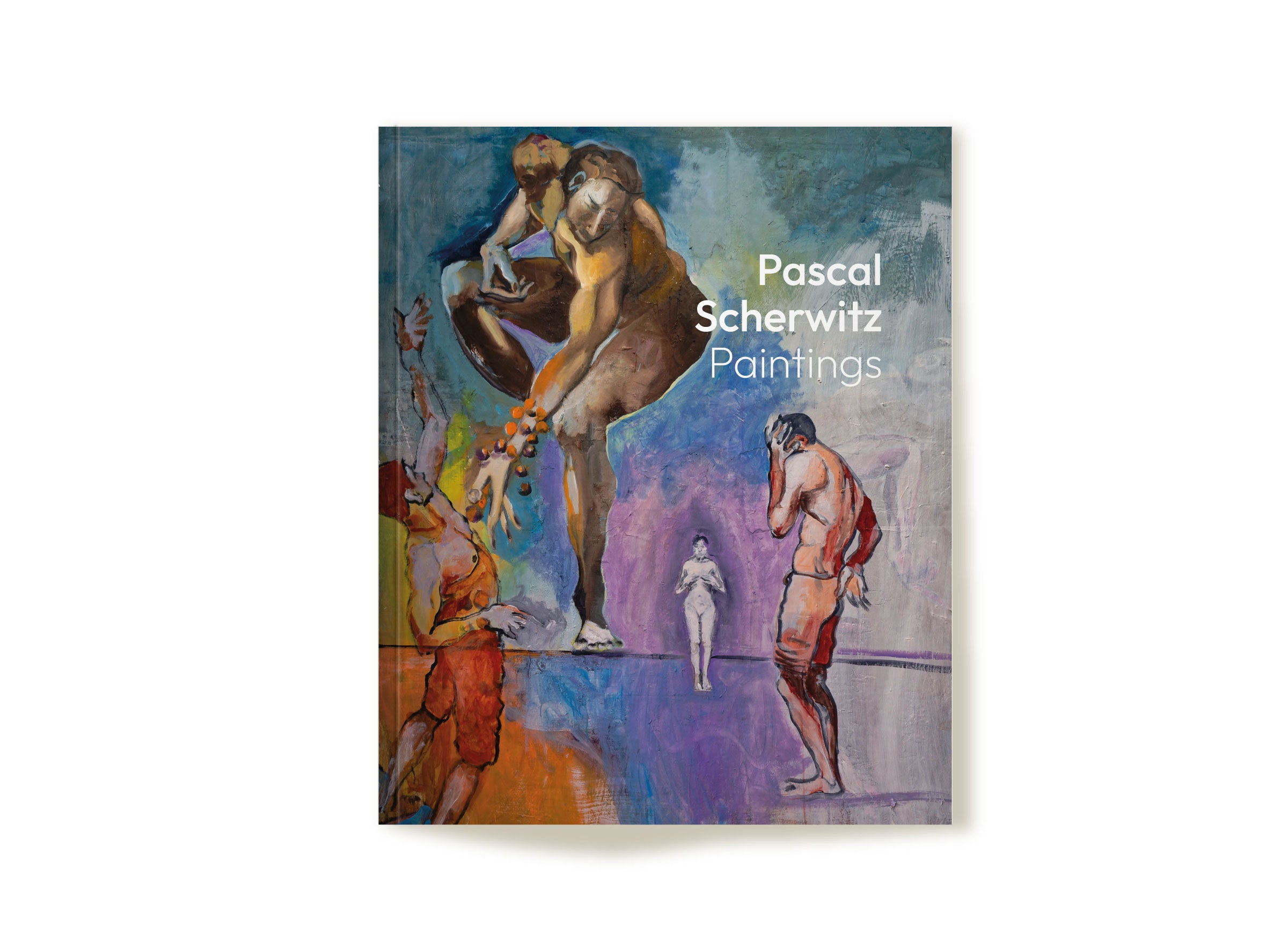

KATALOG

Zur Ausstellung "Paintings" vom 05.05. bis 09.06.2025 im Maternushaus Köln erschien der Katalog über das Werk des Künstlers Pascal Scherwitz.

Zum Katalog„Es gibt nur eins: Schönheit, Schönheit überall.“ Die Malerei des Pascal Scherwitz

Dr. Gudrun Sporbeck, Kunsthistorikerin

„Es gibt nur eins: Schönheit, Schönheit überall.“

Die Malerei des Pascal Scherwitz

Dieses Zitat aus dem Gedicht ‚Schöne Jugend‘ des Arzt-Dichters Gottfried Benn (1886 – 1956), der die Körperlichkeit des Menschen mit analytischer Schärfe und poetischer Radikalität betrachtete, hebt die zentrale Idee der Schönheit als existentielle Konstante hervor. In den Werken des Malers und Chirurgen Pascal Scherwitz erscheint diese Schönheit nicht als oberflächliche Ästhetik, sondern als vielschichtige Erfahrung zwischen Körper, Geist und künstlerischer Transformation. Seine Werke zeigen die Schönheit des menschlichen Körpers in Bewegung, in Auflösung, in Schwebe, in brüchiger Verletzlichkeit und Angenommensein. Die Schönheit ist kein

statisches Ideal, sondern Ausdruck einer tiefen, universellen Wahrheit. Die Verbindung von medizinischem Wissen und künstlerischer Reflexion macht seine Werke zu einem einzigartigen Dialog zwischen Wissenschaft und Malerei.

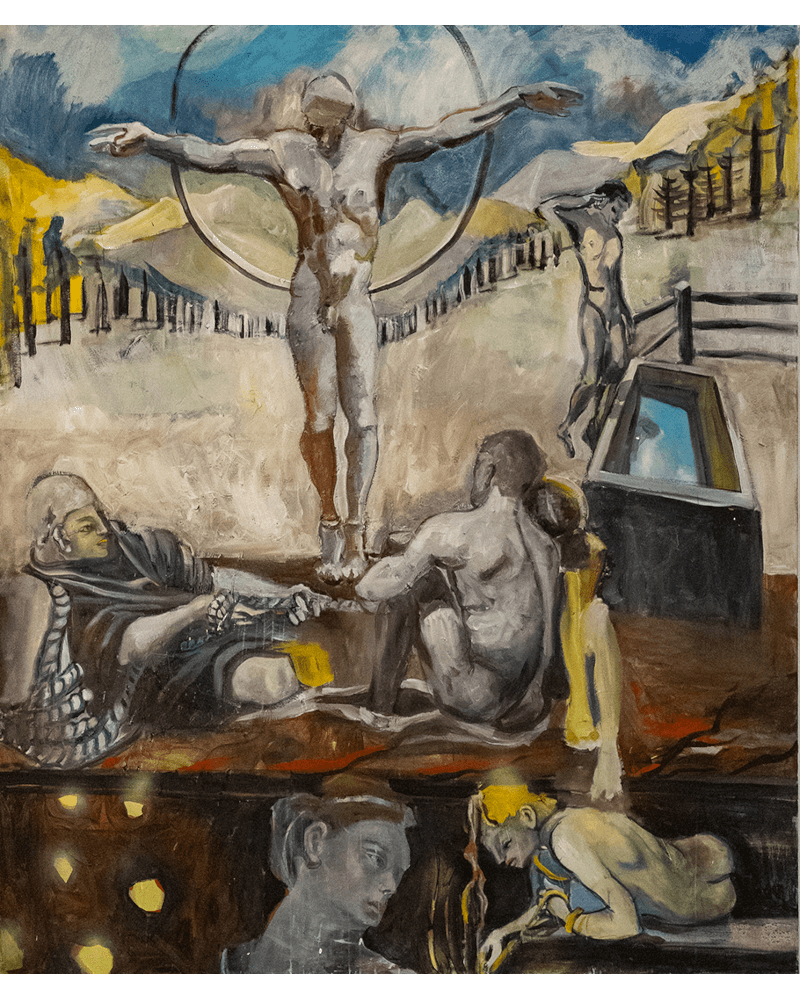

Das Verhältnis von antiker Ästethik und menschlicher Körperlichkeit bildet einen Kern von Pascal Scherwitz Malerei. Seine Werke nehmen die klassische Ideal-vorstellung des Körpers auf – kraftvoll, harmonisch, in vollendeter Proportion – und

transformieren sie in eine abstrahierte, zeitgenössische Bildsprache. Doch anders als in der statischen und statuarischen Vollkommenheit antiker Skulpturen bleiben seine Körper in Bewegung, entrückt, schwebend. Sie entziehen sich der Schwere der Realität und gewinnen eine fast transzendente Qualität. Dieses Schwebende verweist auf eine tiefergehende Auseinandersetzung mit menschlichem Erleben und Spiritualität. Der Mensch ist hier nicht nur Fleisch, sondern eine fragile, verletzliche Existenz zwischen den Polen von Sein und Vergehen, von Ideal und Auflösung. In dieser Ambivalenz liegt ein utopisches Moment: Der Körper wird nicht als bloßes biologisches Faktum betrachtet, sondern als ein Medium, das über sich hinausweist – eine Projektionsfläche für das Streben nach Erkenntnis, Transzendenz, Vollkommenheit.

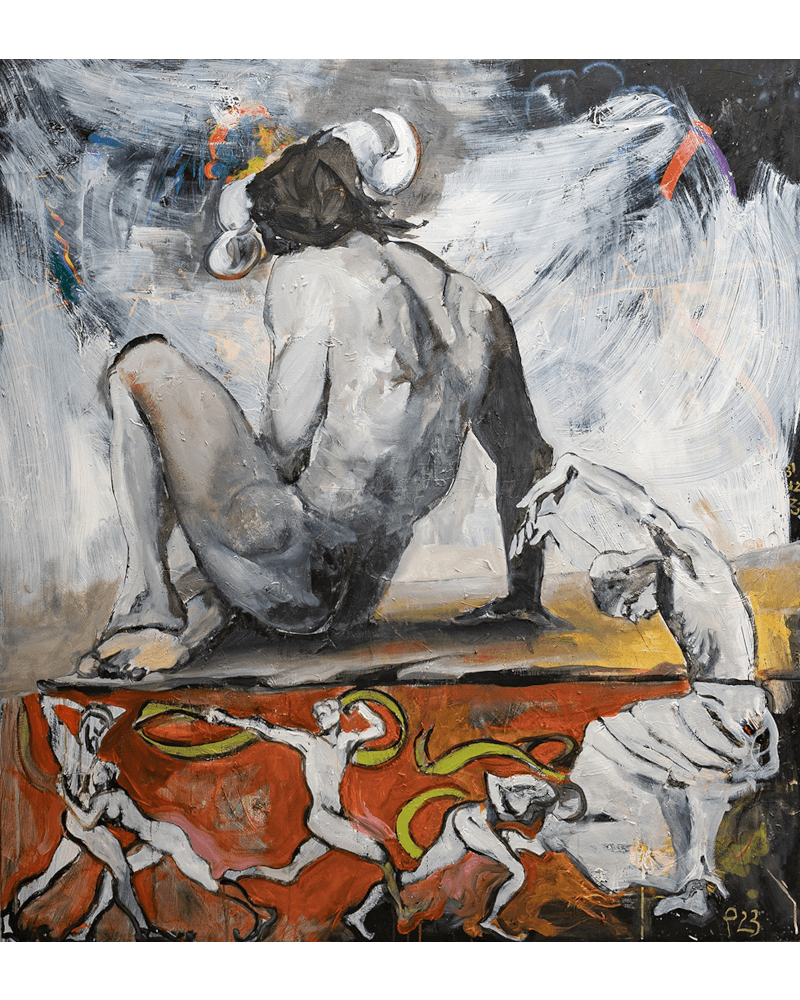

Technisch verbindet Scherwitz altmeitsterliche Malmethoden mit modernen Bildkonzepten. Die physischen Gesten des Malens sind in seinen Werken spürbar: breite, expressive Pinselstriche neben zeichnerisch fein nuancierten Konturen. Das Farbspektrum besticht durch das Nebeneinander von Grisaille-ähnlichen, monochromen Partien und leuchtend farbigen Akzenten. Die durchdachte Modellierung der Körper, die feinen Valeurs zeugen von einem besonderen Studium der alten Meister. Doch sein Zugang ist kein konservativer. Vielmehr integriert er die formalen Brüche des Surrealismus und kubistischer Elemente, um die klassische Körperlichkeit neu zu verhandeln. Die Zergliederung der Körper und das Nebeneinander scheinbar unvereinbarer Perspektiven lösen die Figuren aus dem rein Naturalistischen und verleihen ihnen eine neue, traumartige Dimension. Dieser Gestus im Rückgriff auf die Malerei der 1920er Jahre ist charakterisiert durch eine bewußt intendierte, auf den Expressionismus zurückweisende Tendenz zur Abstrahierung, die sich besonders in den flächigeren Partien bemerkbar macht.

Der Künstler selbst beschreibt den kreativen Prozess als einen dynamischen Akt, in dem der gestische, kraftvolle Farbauftrag auf Leinwand oder Holz eine zentrale Rolle spielt. Die Malerei entsteht nicht in einem linearen, vorgeplanten Ablauf, sondern in einem lebendigen Dialog. Ältere Bilder werden teilweise übermalt, vergangene Schichten bleiben als Erfahrungsebenen sichtbar, fließen in das neue Werk ein und verleihen ihm eine besondere Tiefe. Dieser Prozess erinnert an das Prinzip von Palimpsesten, in denen frühere Spuren nicht ausgelöscht, sondern integriert werden – eine Metapher für die fortlaufende Entwicklung von Kunst und Menschsein.

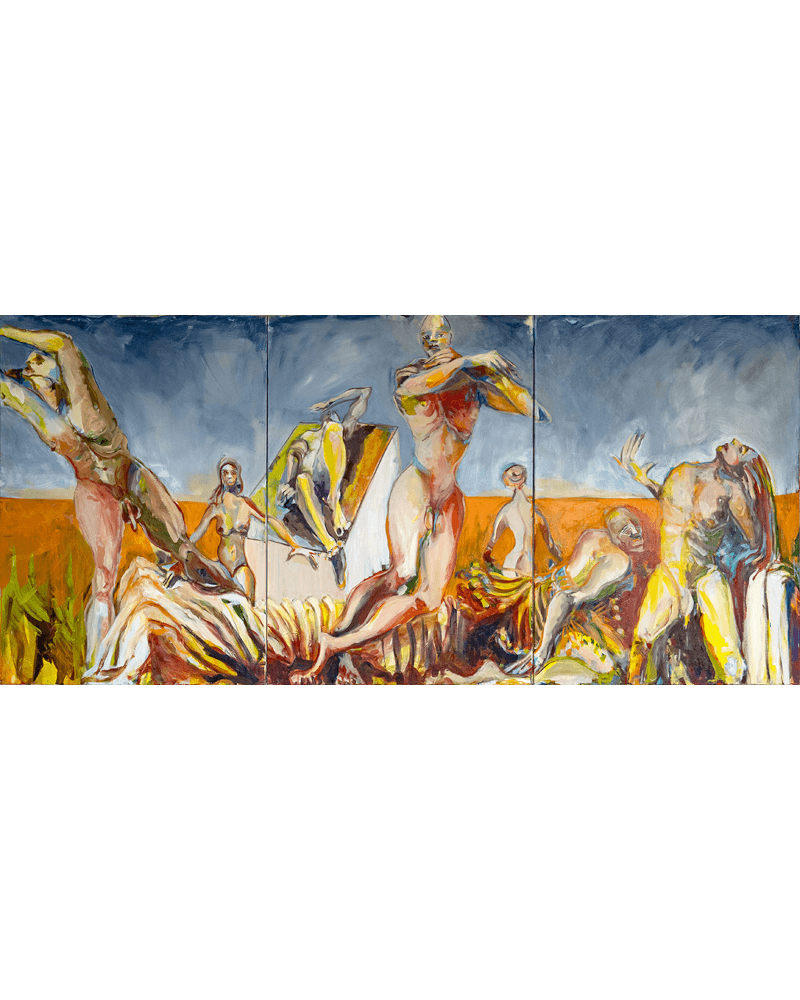

Scherwitz greift in seiner Malerei auch auf traditionsreiche Bildformate wie das Triptychon zurück. Diese dreiteilige Bildform, ursprünglich aus der sakralen Kunst des Mittelalters stammend, verleiht seinen Werken eine narrative und zugleich meditative Struktur. Das Triptychon bietet ihm die Möglichkeit, unterschiedliche Bildräume und Zeitebenen miteinander zu verschränken. Seine übermalten Schichten und durchscheinenden Farbspuren korrespondieren mit der Komposition in mehreren Tafeln, sodass der Betrachter die Werke nicht nur als singuläre Bilder, sondern als mehrdimensionale Erfahrungsräume wahrnimmt. Die Anordnung der Figuren auf diesen Tafeln verstärkt das Schwebende, Fragmentarische seiner Bildwelt: Körper scheinen sich von einem Panel zum nächsten zu bewegen, ihre Konturen lösen sich auf oder verdichten sich, als würde die Malerei einen inneren Entwicklungsprozess abbilden.

Gerade in dieser Spannung zwischen Tradition und Avantgarde, zwischen Formauflösung und Klarheit wird Scherwitz zum Utopisten. Er reiht sich ein in die Tradition jener Künstler, die uns neue Bildwelten eröffnen, die unseren Blick schärfen für Möglichkeiten jenseits des Sichtbaren. Seine Kunst ist eine Einladung zur Reflexion über den Menschen - über seine Körperlichkeit, seine Sehnsüchte, berührende Hoffnungen, seine metaphysische Suche.

Dr. Gudrun Sporbeck

Kunsthistorikerin

“There is only one thing: beauty, beauty everywhere”

The Paintings of Pascal Scherwitz

This quote from the poem ‘Beautiful Youth’ by the physician-poet Gottfried Benn (1886 - 1956), who explored the physicality of man with analytical acuity and poetic radicalism, emphasises the central idea of beauty as an existential constant. In the work of the painter and surgeon Pascal Scherwitz, this beauty does not appear as a superficial aesthetic, but as a multi-layered experience in between body, mind and artistic transformation. His work depicts the beauty of the human body in motion, in dissolution, in suspension, in fragile vulnerability and acceptance. Here, beauty is not a static ideal, but an expression of a deep, universal truth. Medical knowledge and artistic reflection combine to make Scherwitz’s work a unique personal dialogue between science and painting.

The relationship between ancient aesthetics and human corporeality forms the core of Pascal Scherwitz’s painting. His work takes the classical ideal of the body – powerful, harmonious, perfectly proportioned – and transforms it into an abstract, contemporary visual language. But unlike the static and statuesque perfection of ancient sculptures, his bodies remain in motion, enraptured, floating. They elude the gravity of reality and take on an almost transcendental quality. This floating quality invites a deeper examination of human experience and spirituality. Here, man is not simply flesh and blood, but a fragile, vulnerable entity caught between the poles of being and not being, of ideal and dissolution. There is a utopian moment in this ambivalence: the body is not seen as a mere biological object, but as a medium that reaches beyond itself – a projection surface for the pursuit of knowledge, transcendence, and perfection.

Technically, Scherwitz combines Old Masters’ painting methods with modern pictorial concepts. The physical gestures of painting are palpable in his works. Broad, expressive brushstrokes butt up against finely nuanced contours. His colour palettes captivate us through juxtaposition of grisaille-like, monochromatic areas and brightly coloured accents. His sophisticated modelling of bodies and fine tonal values testify to a special study of the Old Masters, although his approach is not conservative. He integrates formal breaks, such as those found in surrealism, and cubist elements in order to renegotiate classical corporeality. His dissection of bodies and the coexistence of seemingly irreconcilable perspectives liberate the figures from the purely naturalistic and give them a new, dreamlike dimension. Borrowing from a style practiced in the 1920s, Scherwitz makes a conscious decision towards abstraction that refers back to Expressionism. This becomes particularly noticeable in the more two-dimensional areas of his paintings.

The artist describes his creative process as a dynamic act in which the gestural, powerful application of colour on canvas or wood plays a central role. The paintings are not created in a linear, pre-planned process, but in a lively dialogue. Older paintings are painted over and past layers remain partially visible as evidence of experience, lending the new works a special depth. This process is reminiscent of the principle of palimpsests, in which earlier traces are not erased but integrated – a metaphor for the ongoing development of art and the human condition.

In his painting, Scherwitz also draws on traditional formats such as the triptych. This three-part pictorial arrangement, originating from sacred art of the Middle Ages, lends his work a narrative and meditative structure. The triptych offers him the opportunity to weave together distinct pictorial spaces and temporal levels. His overpainted layers and translucent traces of colour in the separate panels interact to form a total composition. The viewer perceives the work not only as singular images but as a multidimensional space of experience. The arrangement of figures in the panels reinforces the floating, fragmentary nature of his pictorial world. Bodies seem to move from one panel to the next, their contours dissolving or becoming denser, as if the painting were depicting an inner process of development.

It is precisely in this tension between tradition and avant-garde, between the dissolution of form and clarity, that Scherwitz becomes utopian. He joins the tradition of those artists who open up new visual worlds for us, who sharpen our gaze for possibilities beyond the visible. His art is an invitation to reflect on the human being - on his physicality, his longings, his touching hopes, his metaphysical search.

Dr. Gudrun Sporbeck

Art Historian

Körper-Bilder. Ausdruck und Körperlichkeit in den Werken von Pascal Scherwitz

Dr. Friederike Voßkamp, Direktorin Museum August Macke Haus, Bonn

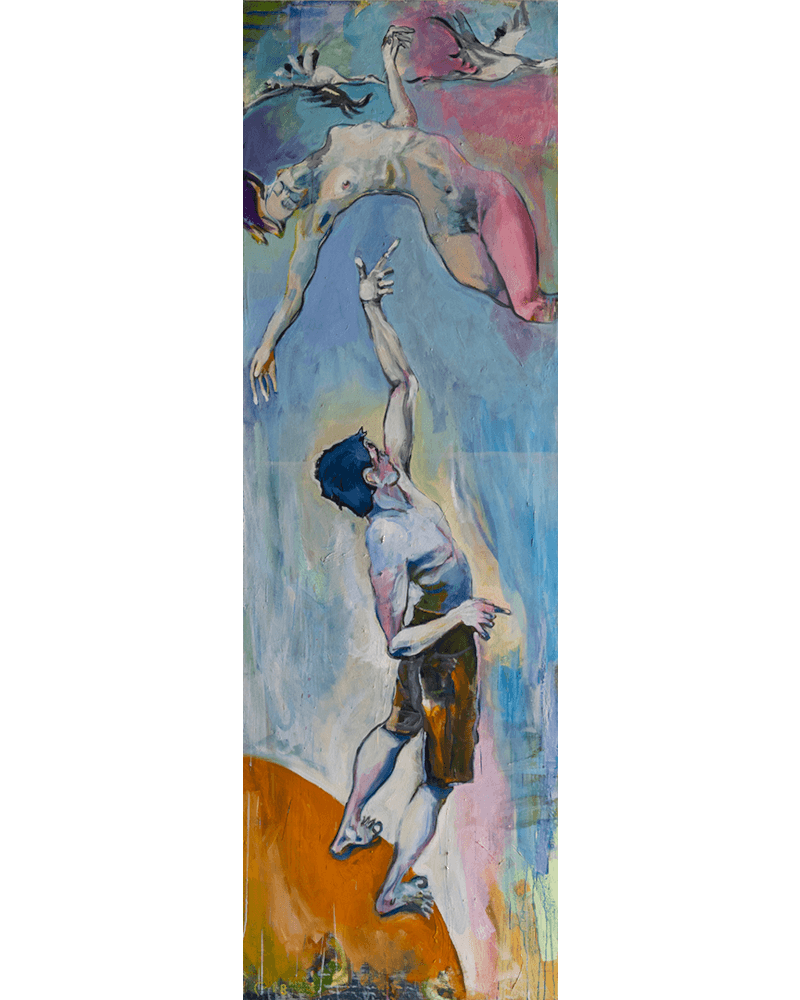

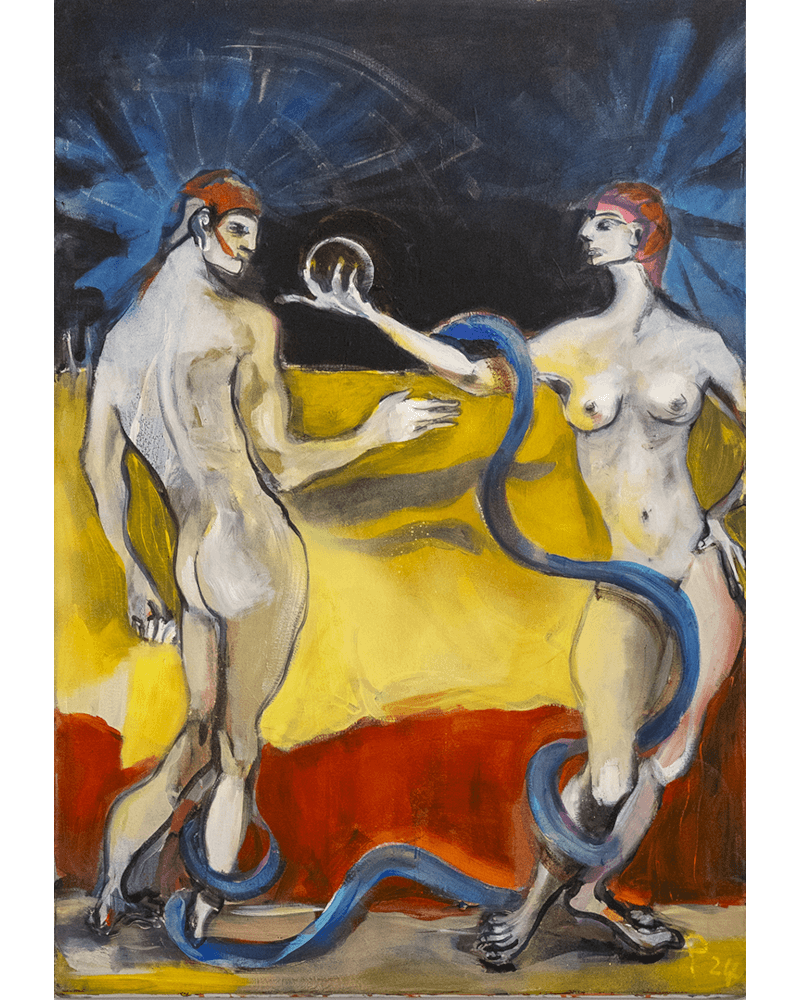

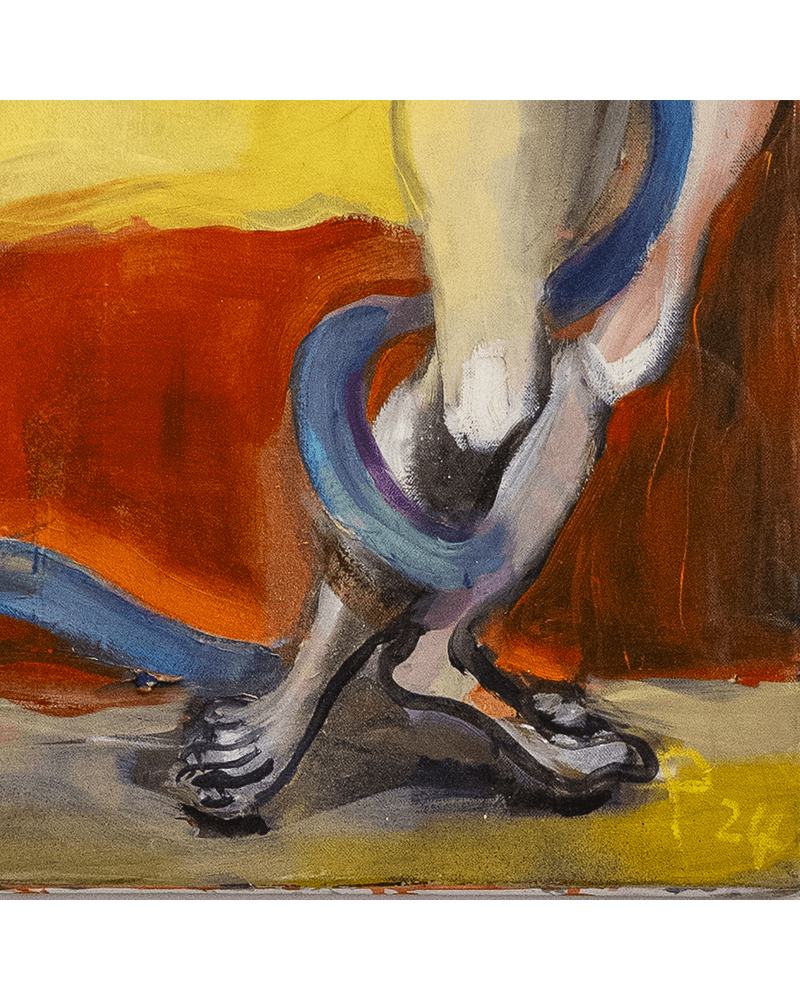

Die Arbeiten von Pascal Scherwitz sind in mehrfacher Hinsicht raumgreifend. So sind es nicht nur die großen Formate, die der Künstler oftmals für seine Gemälde wählt, sondern auch die Figuren, die er darstellt und die den Bildraum in kraftvoll-dynamischer Weise einnehmen. Im Vordergrund steht der Mensch in seiner Existenz und körperlichen Präsenz, die Scherwitz in schonungsloser Eindrücklichkeit ins Bild setzt. Der Künstler konzentriert sich auf den zumeist entblößten Körper, dessen Anatomie und leibliche Erscheinung ihm als Mediziner und Chirurg wohlvertraut sind. In großformatigen Werken wie Me (2013), To Fall (2013) oder I Had A Dream I und II (2019) erprobt er in mitunter herausfordernden Perspektiven die Bewegungsfähigkeit und Ausdruckskraft der nackten menschlichen Gestalt. Dabei treten häufig ekstatisch gewundene Körper, deformierte Gesichter, Verzerrungen, Verkürzungen oder Unschärfen zutage. Überlängte Gliedmaßen, vor allem eine starke Betonung der Hände, die in Arbeiten wie Laurentius II (2012), Throne of Arts (2022) oder Snake of Eve (2024) zu erkennen ist, erinnern an mittelalterliche Ausdrucksfiguren, bei denen durch eine vergleichbare Hervorhebung der Gestik die Bildaussage unterstützt wird.

Die Protagonistinnen und Protagonisten in den Werken von Pascal Scherwitz erscheinen dabei seltsam entrückt, zeitlos und der Wirklichkeit enthoben. Den physikalischen Gesetzen kaum mehr unterworfen bewegen sie sich nahezu schwerelos durch imaginäre Räume, stehen losgelöst nebeneinander und sind dennoch durch gestalterische Elemente wie eine intensive Farbigkeit oder einen expressiven Duktus miteinander verbunden und unmittelbar aufeinander bezogen. Die Größe und Komposition seiner in Öl oder Gouache ausgeführten, bisweilen mehrteiligen Leinwandarbeiten lassen an die Monumentalität und Opulenz von Historiengemälden denken, an ausschweifende biblische oder mythologische Szenen, welche die großen Themen der Menschheit verhandeln: Motive wie den Sündenfall, die Auferstehung oder das Ringen des Menschen mit den Göttern wie bei Sisyphos oder Ikaros rückt Scherwitz hier immer wieder ins Bild.

Vielfach fällt darüber hinaus eine Bezugnahme auf kunsthistorische Vorbilder ins Auge. So greift der Künstler konkrete ikonografische Motive oder Figuren auf, verarbeitet sie in seinen Gemälden, verleiht ihnen neuen Ausdruck und überführt sie auf diese Weise in die Gegenwart. Bezeichnenderweise rekurriert er hier vermehrt auf stilistische Epochen, die wie die Skulptur des Hellenismus oder die Kunst des Manierismus mit ihren extremen Körperposen, irrealen Perspektiven und gleichsam schwebenden Kompositionen ebenfalls eine Steigerung des Ausdrucks verfolgten. So zitiert seine 2021 entstandene Arbeit Forgive Us auf einer Art Vorhang in der linken unteren Bildecke die antike Skulptur des Sterbenden Galliers, eine römische Kopie nach einer hellenistischen Bronze, die der Pergamenerkönig Attalos I. als Teil eines Weihmonuments nach seinem Sieg über die Kelten im 3. Jahrhundert v. Chr. aufstellen ließ. Zu sehen ist ein zu Boden gesunkener, im Sterben befindlicher Krieger. Sein Oberkörper ist zur Seite gedreht, sein Blick zu Boden gewandt, wodurch die schwindende Kraft im Todeskampf zum Ausdruck kommt, er gleichzeitig aber eine würdevolle Haltung bewahrt. In Leaving von 2015 greift Scherwitz im Zentrum auf die als Flora oder Frühlingsallegorie bekannte Gestalt aus einer pompejanischen Wandmalerei in der Villa Arianna in Stabiae zurück. Die Werke Amor (2016) und Sybille (2019) setzen sich wiederum mit Renaissance-Gemälden des 16. Jahrhunderts wie Lucas Cranachs Venus und Amor oder Giorgiones Judith mit dem Kopf des Holofernes auseinander.

Neben die Wiedergabe menschlicher Körper treten individualisierte Porträts, die in ihrem malerischen Ausdruck auf die jeweils Dargestellten reagieren. Sie lassen Scherwitz‘ technische und stilistische Bandbreite deutlich werden, welche von lasierendem Farbauftrag über scharfe Konturierungen bis hin zu einer pastosen, impulsiv wirkenden Wiedergabe des Gesichts reicht.

Im Entstehungsprozess verleiht der Künstler seinen Werken nicht zuletzt aber auch selbst eine gewisse Körperhaftigkeit. Häufig repariert er alte Leinwände, um sie für seine Arbeiten wiederzuverwenden. Seine konservierenden Eingriffe werden in der Regel nicht verdeckt, sondern bleiben erkennbar, wodurch das Alte, der ursprüngliche Zustand immer mitschwingt, als Teil des Werkes erhalten wird und gleichsam in dessen Geschichte eingeht. Zudem bearbeitet er seine Gemälde oft mehrfach nachträglich, übermalt bereits vorhandene Partien und lässt frühere Malschichten somit ganz oder teilweise verschwinden. Seine Arbeiten erlangen dadurch eine körperähnliche Substanz und ein Innenleben, das im eigentlichen und übertragenen Sinne subkutan vorhanden ist, nach außen jedoch nur zum Teil oder erst auf den zweiten Blick sichtbar wird.

Das Thema „Körper“ erweist sich insofern im Schaffen von Pascal Scherwitz auf verschiedenen Ebenen als besonders bedeutsam: Zum einen bietet die Wiedergabe von Anatomie und Hautpartien ein künstlerisches Ausdrucks- und Experimentierfeld, das auch den Bild-Körper, die Materialität des Werkes umfasst. Zum anderen steht der menschliche Körper bei Scherwitz sinnbildhaft für die Auseinandersetzung mit Themen, die den Menschen in seiner Existenz und leiblichen Essenz betreffen und herausfordern.

Dr. Friederike Voßkamp

Direktorin Museum August Macke Haus, Bonn

Pascal Scherwitz’s works are expansive in many respects. It is not only the large formats that the artist mostly chooses for his paintings but also the figures he depicts and the way they take up pictorial space in a powerful and dynamic way. His focus is on people in their existence and physical presence, which he captures with unsparing impressiveness. Scherwitz concentrates on the largely naked body, whose anatomy and physical appearance he is familiar with in his profession as a doctor and surgeon. In large format works such as Me (2013), To Fall (2013) and I Had A Dream I and II (2019), he explores the movement and expressive power of the naked human form from sometimes challenging perspectives, employing ecstatically twisted bodies, deformed faces, distortions, foreshortenings, or blurs. Elongated limbs with strong emphasis on the hands, seen in works such as Laurentius II (2012), Throne Of Arts (2022) or Snake Of Eve (2024), are reminiscent of medieval figures of expression, in which the pictorial statement is supported by a comparable emphasis on gestures.

The protagonists in Pascal Scherwitz’s works appear oddly enraptured, timeless, and removed from reality. Not subject to the laws of physics, they move weightlessly through imaginary spaces or stand detached next to each other. At the same time, they remain connected and related to each other through elements such as intense color or expressive style. The size and composition of his oil and gouache canvases, some of which consist of several parts, are evocative of the monumentality and opulence of historical paintings, extravagant biblical or mythological scenes that deal with the great themes of humanity. Subjects such as the Fall of Man, the Resurrection, or man’s struggle with the gods, as in Sisyphus or carus, are often revisited in Scherwitz’s paintings. In many cases, references to art history emerge. The artist chooses specific iconographic motifs or figures, incorporates them into his paintings, gives them new expression, and thus transfers them into the present. Additionally, he refers back to epochs such as Hellenistic sculpture or Mannerist art with their extreme body poses, unreal perspectives, and almost floating compositions, styles which also pursued a heightening of expression.

His 2021 work Forgive Us quotes the ancient sculpture of the Dying Gaul, a Roman copy of a Hellenistic bronze that Attalus I, ruler of the Attalid kingdom of Pergamon, had erected as part of a consecration monument after his victory over the Celts in the 3rd century BC, on a kind of curtain in the lower left corner of the picture. It depicts a dying warrior who has sunk to the ground. His upper body is turned to the side, his gaze to the ground, expressing his dwindling strength in the throes of death. Still, he maintains a dignified posture. In Leaving from 2015, Scherwitz draws on the figure Flora or Spring Allegory from a Pompeian wall painting in the Villa Arianna in Stabiae. The works Amor (2016) and Sybille (2019) explore Renaissance paintings from the 16th century such as Lucas Cranach’s Venus and Cupid or Giorgione’s Judith with the Head of Holofernes.

In addition to the depiction of human bodies, individual portraits stand out, which react to the sitter in their painterly expression. They reveal Scherwitz’s technical and stylistic range, which extends from glazed application of colour (color) to sharp contours and an impasto, impulsive rendering of the face.

There is also a certain physical aspect to Scherwitz’s creative process. He often repairs old canvases in order to reuse them for his works. His conservative interventions are generally not concealed but remain recognizable, whereby the old or original state continues to resonate, is preserved as part of the work, and becomes part of its history. He often reworks his paintings several times, painting over existing areas and allowing earlier layers of paint to disappear completely or partially. This gives his work a body-like quality and an inner life that is subcutaneously present in a literal and figurative sense, but only partially visible on the outside or at second glance.

The theme “the body” proves to be particularly significant in Pascal Scherwitz’s work on various levels. On one hand, the depiction of anatomy and skin offers a field for artistic expression and experimentation that also encompasses the pictorial body, the materiality of the work. On the other hand, the human body symbolizes Scherwitz’s exploration of themes that concern and challenge people in their existence and bodily essence.

Dr. Friederike Voßkamp

Director Museum August Macke Haus, Bonn

Einführung in die Ausstellung „Paintings“ von Pascal Scherwitz im Maternus Haus, Köln 2025

Patrick Oetterer, Künstlerseelsorger Erzbistum Köln

Nah ist

Und schwer zu fassen der Gott.

Wo aber Gefahr ist, wächst

Das Rettende auch.

Im Finstern wohnen

Die Adler und furchtlos gehn

Die Söhne der Alpen über den Abgrund weg

Auf leichtgebauten Brücken.

Drum, da gehäuft sind rings

Die Gipfel der Zeit, und die Liebsten

Nah wohnen, ermattend auf

Getrenntesten Bergen,

So gib unschuldig Wasser,

O Fittige gib uns, treuesten Sinns

Hinüberzugehn und wiederzukehren …v

Friedrich Hölderlin

(1770 - 1843)

Unter dem Titel „Paintings“ stellt Pascal Scherwitz erstmals sein umfängliches malerisches Oeuvre im Maternushaus des Erzbistums Köln einer größeren Öffentlichkeit vor. Seine Bilder sind zumeist charakterisiert von einer kraftvoll dynamischen und leidenschaftlich farbmächtigen Malerei. Seine inhaltliche Auseinandersetzung führt ihn verschiedentlich zu mythologischen Themen griechisch antiker Geisteswelt. Träume und Innenwelten werden ins sichtbare Bild-Werk gesetzt, nicht allein um die Antike zu bestaunen oder gar dort zu verweilen, sondern genau umgekehrt, um dort Anhalt zu finden, deren Aktualität bildhaft zu heben.

Den häufigen großformatigen Bildern ist eine „Lust am Gestalten … in der Natur, in einer schönen Landschaft“ deutlich anzumerken. Weiter führt Scherwitz in einem Interview, das hier im Katalog niedergelegt ist, aus: „Die besondere, geheimnisvolle Stimmung beim Malen und Experimentieren ist faszinierend. Ich tauche in eine Welt ein, die sich mit der eigenen Phantasie vermengt und dadurch noch freier wird. Damit halte ich gute Erinnerung fest und meine Bilder begleiten seit meiner Jugend das Leben. Die Gemälde sind ein guter Begleiter, sie schenken Trost, Mut und Zuversicht. Sie zeigen die Entfaltung von uns Menschen und unsere Veränderung. Selbst entdecke ich immer wieder Neues in den Bildern.“ So sind seine Bilder in den erzählten Geschichten und Begegnungen von Menschen in ihrer Leiblichkeit und in bedeutungsvollen Landschaften vielschichtig, besonders auch die Figuren, die sich in einer aufgeladenen Naturkulisse bzw. mythisch-mythologischen Erzählzusammenhängen bewegen. Auf seine Bilder, seine menschlichen Gestalten trifft meines Erachtens treffend zu, was der Philosoph Herman Schmitz folgendermaßen formuliert hat: „Der Leib ist keine abgesonderte Provinz, sondern der universale Resonanzboden, wo alles Betroffen sein des Menschen seinen Sitz hat und die Initiative eigenen Verhaltens umgeformt wird; nur im Verhältnis zu seiner Leiblichkeit bestimmt sich der Mensch als Person.“²

Vorangestellt ist diesen Überlegungen zum Werk von Pascal Scherwitz die erste Strophe der berühmten Hymne „Patmos“ von Friedrich Hölderlin von 1803. Sie ist gewählt, weil einerseits Scherwitz sich selbst mit seinem Werk unter anderem auf Hölderlin bezieht, andererseits aber darum, weil in ihr anklingt, ohne hier eine weiter vertiefende Interpretation des Gedichtes zu liefern, was Hölderlin in seiner Auseinandersetzung mit der griechischen Mythologie und dem christlichen Glauben dichterisch beschreibt.

Pascal Scherwitz gestaltet und entfaltet in seinen Bildern zu einem erheblichen Teil das tragisch-dramatische Ringen von Menschen in deren Lebenskampf, wofür er zeitlose Vorlagen in den Mythen der Antike oder beispielsweise in der Renaissance findet. Themen griechischer Mythologie, die ja die Renaissance wiederentdeckt, nehmen in seinem Werk einen größeren bildnerisch erzählerischen Raum ein und werden von ihm immer wieder energetisch kraftvoll und leibbetont ins Bild gesetzt: Die spannungsreiche Begegnung von Menschen, ihre Zerrissen- und Verlorenheit, ihre Abgründigkeit und Dramatik bis hin zur Tragik, die das Leben von Menschen seit Urzeiten begleitet und ausweglos zu bestimmen scheint und deren Schicksal nur schwer zu entrinnen ist. Lassen wir noch einmal Hermann Schmitz zu Wort kommen, der darin fast Scherwitz leibbetonte Malerei, ohne dass er diese kennt, zu kommentieren scheint: „Alles Menschliche ist leiblich. Ich spreche, wenn ich ´leiblich` sage, nicht vom sichtbaren und tastbaren Körper, sondern vom spürbaren Leib als Inbegriff solcher leiblichen Regungen wie zum Beispiel Angst, Schmerz, Wollust, Hunger, Durst, Ekel, Frische, Müdigkeit, Ergriffenheit von Gefühlen.“³

In der faszinierenden Welt der griechischen Mythologie haben die legendären epischen Götter und Helden die Menschheit seit Jahrhunderten in ihren Bann gezogen. Selbst in der heutigen Zeit üben diese ikonischen Figuren immer noch eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf uns aus. So auch in der Malerei von Pascal Scherwitz. Einerseits sind sie mit ihren menschlichen Regungen und Erfahrungen von zeitloser Faszination, andererseits sind sie doch in der Gegenwart unseres Malers konkrete gegenwärtige Erfahrung, der darin seine Situation als auch die der innerseelischen und tatsächlichen Kämpfe und Kriege von Menschen bildgewaltig ausdrückt und dramatisch konkret in Szene setzt. Eher indirekt meldet sich darin auch der skeptisch-verzweifelte und unermüdlich nach Heil suchende Mensch, der Sisyphus, der sich nach Grund und Halt und einem Ende allen Ringens, der sich nach Erlösung, nach Ruhe in einem Angekommen sein sehnt. Der Mensch, der unausdrücklich-ausdrücklich nach dem Geheimnis dahinter fragt, das er erahnt, in dem, was sich ihm schicksalhaft und unausweichlich entgegenzustellen scheint.

Dieses Geheimnis eröffnet sich jüdisch christlicher Erfahrung nach der Person des Menschen als barmherzig-liebendes Gegenüber, genauso wie es sich im verwobenen mit- und ineinander des Lebens eröffnet. In dieser lebendigen Tradition glauben und nennen Christen das Geheimnis des Lebens ´Dreifaltiger Gott`. Damit bezeichnen wir im Wort das offenbare Geheimnis der Wirklichkeit personaler Liebe. Sie ist als Licht, als „Weg, Wahrheit und Leben“ (Joh 14,6) der wahre, fleischgewordene Grund und Sinn aller Schöpfung. Sie ist demjenigen präsent offensichtlich, der sich im Herzen berühren lässt und nach ihr ruft, der sich ihrer Anfrage öffnet und anvertraut, selbst wenn er skeptisch-zweifelnd mit ihr ringt. Doch drängt Liebe sich nicht auf, auch wenn sie spürbar im Raume steht. Jedem beherrschenden Zugriff entzieht sie sich in die Transzendenz ihrer Andersheit und Verborgenheit hinein. Sie ist das ewige Leben. Von der Natur der Sache ihres Wesens her meldet sie sich zumeist sehr fein, leise und intim, sie kann aber auch ekstatisch in Erscheinung treten. Sie ist die reine Freude. Auf diese Weise ruft und meldet sich die Liebe auch im Suchen und Erahnen eines Sinnhorizontes, der sich in jedem menschlichen Leben und Leiden versteckt-offensichtlich andeutet und erahnbar ist. In der neutestamentlich bezeugten Gestalt Jesus Christus, tritt sie als einmalig historisch-epiphanisches Ereignis, als Person in die Welt und wird in besonderer Weise dort und darin ansichtig, wo sich Leid und Elend des Menschen zeigen. In seinem Kreuzestod ist es bezeichnet, mitgelitten, mitgetragen und von ihm, der Liebe, ewig gesehen und aufgehoben. „Die Welt ist unberechenbar von ergreifenden Atmosphären durchzogen; diese sind nicht ohne weiteres göttlich, aber dann, wenn ihre Autorität für jemand den Gipfel des unbedingten Ernstes erreicht.“⁴

Eine solche Position kann als womöglich heimlicher Antrieb und emphatische Bewegung, vielleicht auch als eine Art von Selbsthilfe und Selbstvergewisserung hinter der Malerei von Pascal Scherwitz vermutet werden. Denn die stillen Schreie mancher unermüdlich ringenden Gestalten seiner Bilder verlangen im sehenden Betrachter zutiefst danach, dass zumindest die Frage nach „Erlösung und Befreiung“ in allem Elend und Erlittenen ausgelöst wird. Dies ist noch keine Lösung menschlicher Probleme und menschlichen Elends. Doch wird in und durch die Malerei von Pascal Scherwitz die Frage danach neu aufgeworfen und mit Anspruch erhoben. Dieses abgründige und stete Ringen des Menschen klingt also nicht nur im Hölderlin-Gedicht Patmos an, sondern ist - als vielfach unthematischer Gegenstand - ebenso der Malerei von Pascal Scherwitz abzuspüren.

An dieser Stelle möchte ich besonders das Bild anführen, welches in Auseinandersetzung mit den Seligpreisungen entstanden ist. Ein im Vordergrund völlig entkräfteter, ausgezehrter, verrenkter Mensch, gemalt im Brustbereich in blass-pastösen Gelbtönen und im unteren Bereich bedeckt mit einem braunen Umhang, wird von einer in Schwarztönen gestalteten Person gehalten. Der Hintergrund ist ebenfalls dunkel schwarz gehalten. Der Blick fällt auf die geschundene Kreatur, weil diese im Vordergrund liegt und mehr noch, weil sie die einzig farbig gestaltete Figur ist. Heilsam wirkt hier im Sinne von mitfühlend und anteilnehmend auf den Betrachter einzig, dass es da einen anderen Menschen gibt, der sich ganz und gar dem Leidenden zuneigt, sich ihm hingibt und ihn umfangend hält. Das Motiv der Pieta klingt hier an.

Es kommt in den Blick und ist in diesem Zusammenhang meines Erachtens von erheblicher Bedeutung, dass Pascal Scherwitz Arzt ist und den menschlichen Körper in seiner drastischen Materialität und Fleischlichkeit genauestens kennt. Fast täglich ist er als Chirurg stundenlang operativ unterwegs, um am Mitmenschen heilsam zu wirken und um dessen Heilung bis zur Erschöpfung bemüht. Operativ hat er in den Kranken einzudringen. Er sagt selbst dazu: „Mit der ärztlichen Tätigkeit als Chirurg wurde die chirurgische Heilung des Körpers zu meinem Tätigkeitsschwerpunkt. Ich weiß nun, wozu er in der Lage ist, wie er leidet, wie wir sein Leiden lindern können und wie er im Laufe der Genesung wieder lebenslustig wird. Ich weiß aber auch, wie er vergeht, wie er kämpfen muss in seinen letzten Stunden.“

Als Arzt weiß er insofern um die Bedeutung eines Bemühens um den Menschen als ein Wesen, dass eine Leib-Seele-Einheit ist. Den „inneren Menschen“ mit anzusprechen und mitzusehen ist ihm selbstverständlich, doch drängen Krankheiten in der Not zunächst vor

allem dazu, sich dem kranken, beispielsweise krebsbesetzten Körper zu widmen, um den drohenden Tod mit ärztlicher Kunst aufzuhalten oder abzuwenden. Dies wird nicht selten so etwas wie ein Krieg sein, der auch verloren gehen kann. Der behandelte Mensch kann sterben. Dies sollten wir uns einmal in aller Drastik vor Augen führen, welche furchtbaren, teils überfordernden inneren und äußeren Kämpfe um Leben und Tod der Arzt für Chirurgie zu führen hat. Er wird im Moment des operativen Handelns gezwungen sein, alle Gefühle und Sympathien außen vor zu lassen, um sich ganz auf die Ausübung der Heilkunst am Körper widmen zu können.

Die Dramatik einer solchen Tätigkeit über einen langen Zeitraum wird sich auf Dauer nicht aus dem innerseelischen und damit auch nicht aus dem Leben des Arztes verdrängen lassen. Ungemeiner Druck, Ängste, Sorgen, Albträume etc. werden sich melden, werden ihr Recht verlangen, auch wenn sie sorgsam verarbeitet scheinen, um dann doch irgendwie im Alltagsleben verarbeitet zu werden. Pascal Scherwitz Malerei ist also in hohem Maße auch eine persönliche Verarbeitung in Form einer farblich-energetischen Gestaltung und zugleich überindividueller Ausdruck einer Welt im Modus des Ringens und Kämpfens des Menschen mit sich und seiner Umwelt.

Von daher ist hier die Brücke geschlagen zu der künstlerisch-mythologischen Gestaltung seiner Figuren, denn diese Kämpfe um Leib und Seele sind Kämpfe des Menschen von Anbeginn an. Darum sind sie womöglich vom Maler nachvollziehbar in die zeitlose Form des Mythos und der Mythologie ausgesagt. Dies schafft nämlich zudem eine gesunde Distanz zu seinem Alltag. Darin findet dieser zugleich seinen individuell-persönlichen und genauso überzeitlichen angemessenen Ausdruck. Machen wir uns darum nichts vor, der Mythos ist zwar zeitlos und überindividuell, doch die darin verhandelten Themen sind sehr konkret und persönlich-leidvoll von Menschen wirklich erfahren und erlitten. Dies schon gleich in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie oder im Freundeskreis, wenn ich nur genau hinzuschauen wage.

Eine bestimmte Form von Rationalität und Rationalismus kann leidvolles Geschehen und die Welt vielleicht wissenschaftlich vernünftig erklären, das Geheimnis konkreter Wirklichkeit vermag eine solche Weltsicht jedoch nicht wirklich beispielsweise

in seiner Abgründigkeit und Brutalität ganz zu erfassen und aufzulösen. Kann sie doch im Grunde Emotionalität und seelische Regung, kann sie aber auch das Böse nicht in der Form von Rationalität erfahrbar werden lassen, wie dies Bilder können. Die Bilder von Pascal Scherwitz eröffnen eine solche Perspektive. Sie machen jenseits einer flachen eindimensionalen Rationalität, die „Wahrheit des Mythos“⁵ erlebbar und erfahrbar. Mythos, eben auch die Malerei von Pascal Scherwitz, ist eine hilfreiche Form erweiterter Rationalität, die ahnt und vielfältig sichtbar macht, was Leben bis in Extreme hinein auszeichnet, wonach alles drängt: Nach einem uns verheißenen Leben in Fülle, welches nicht der Angst das erste und letzte Wort überlässt. Hören wir abschließend Pascal Scherwitz: „Klar ist mir, dass wir am Ende des Lebens froh, ja erleichtert sein können und so treibt es mich immer weiter an, nach Trost und Linderung zu suchen. Ich vermute, dass auch meine Bilder trösten wollen.“⁶

Patrick Oetterer

Künstlerseelsorger Erzbistum Köln

11. Februar 2025

¹ Hölderlin lässt hier in seiner berühmten Hymne „Patmos“ die griechischen Mythen von Kadmos und Ganymed anklingen. Mit der mythologischen Gestalt Ganymeds und mit diversen anderen Themen griechischer Mythologie hat sich Schwerwitz malerisch intensiv auseinandergesetzt. „Patmos ist der Titel einer 1803 vollendeten Hymne von Friedrich Hölderlin … Das Gedicht ist nach der griechischen Insel Patmos benannt, die als Schöpfungsort der prophetischen Offenbarung des Johannes gilt. Sie ist dem verfolgten Christen ein Zufluchtsort und kennzeichnet zugleich die apokalyptische Krisensituation. Bereits der Titel verweist so auf den esoterisch-eschatologischen Horizont des Textes, der ausgesprochen reich an verschlüsselten Zitaten und Anspielungen auf synthetisch miteinander verwobene biblische, christliche, griechische und lateinische Motive und Mythen ist.

Ähnlich den anderen Versdichtungen aus dem Spätwerk Hölderlins ist auch Patmos ein kühner Versuch der Deutung der Geschichte als fortgesetzter göttlicher Offenbarung.“ Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Patmos_(H%C3%B6lderlin)

² Hermann

Schmitz, in: Bernard Langerock/Hermann Schmitz, Momentaufnahmen der Reflexion.

Fotografie und Philosophie, Freiburg/München 2014, S. 75

³ Hermann

Schmitz, in: Bernard Langerock/Hermann Schmitz, Momentaufnahmen der Reflexion.

Fotografie und Philosophie, Freiburg/München 2014, S. 19

⁴ Hermann

Schmitz, in: Bernard Langerock/Hermann Schmitz, Momentaufnahmen der Reflexion.

Fotografie und Philosophie, Freiburg/München 2014, S. 59

⁵ Vgl. Kurt

Hübner, Die Wahrheit des Mythos, München 1985 und Kritik der wissenschaftlichen

Vernunft, Freiburg/München³ 1986.

⁶ „ich bin

gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ Joh 10,10

Near is

And elusive is the God.

But where there is danger

The saving also.

In the darkness dwell

The eagles and fearlessly go

The sons of the Alps over the abyss away

On lightly built bridges.

Therefore, there are heaped round

The peaks of time, and the dearest

Dwell near, wearily on

Separated mountains,

So give innocent water,

O wings give us, most faithful mind

To cross over and return … 1

Friedrich Hölderlin

(1770 - 1843)

Under the title ‘Paintings’, Pascal Scherwitz is presenting his

extensive oeuvre of paintings to a wider public for the first time at the

Maternushaus of the Archdiocese of Cologne. His paintings are mostly

characterised by a powerful, dynamic and passionately colourful style. His

exploration of content leads him on various occasions to mythological themes

from the ancient Greek spiritual world. Dreams and inner worlds are placed in

the visible pictorial work, not just to marvel at antiquity or even to dwell on

it, but precisely the other way round, in order to find a point of reference

there, to emphasise its topicality to lift it pictorially.

The frequently large-format pictures clearly show a ‘desire to create

... in nature, in a beautiful landscape’. Scherwitz continues in an interview

included in the catalogue: ‘The special, mysterious atmosphere when painting

and experimenting is fascinating. I immerse myself in a world that blends with

my own imagination and thus becomes even freer. I use it to capture good

memories, and my paintings have accompanied my life since my youth. The

paintings are a good companion, they give comfort, courage and confidence. They

show the unfolding of us humans and our change. I always discover new things in

the paintings myself.’ His paintings are multi-layered in the stories they tell

and the encounters of people in their physicality and in meaningful landscapes,

especially the figures, who move in a charged natural setting or

mythical-mythological narrative contexts. In my opinion, what the philosopher

Herman Schmitz formulated as follows applies aptly to his pictures, his human

figures: ‘The body is not a separate province, but the universal resonance

centre where everything that affects a person is based and where the initiative

of one’s own behaviour is transformed; it is only in relation to one’s

physicality that a person is defined as a person.’ 2

These reflections on the work of Pascal Scherwitz are preceded by the

first verse of the famous hymn ‘Patmos’ by Friedrich Hölderlin from 1803, which

was chosen because Scherwitz himself refers to Hölderlin, among others, in his

work, but also because it hints at what Hölderlin describes poetically in his

dialogue with Greek mythology and Christian faith, without providing a further

in-depth interpretation of the poem.

In his paintings, Pascal Scherwitz creates and unfolds to a large extent

the tragic-dramatic struggle of people in their fight for life, for which he

finds timeless models in the myths of antiquity or, for example, in the

Renaissance. Themes from Greek mythology, which the Renaissance rediscovered,

occupy a larger pictorial and narrative space in his work and are repeatedly

depicted by him in a highly energetic, powerful and vivid manner: The highly

tense encounters between people, their torn and lost nature, their abysmal and

dramatic nature, right up to the tragedy that has accompanied people’s lives

since time immemorial and seems to determine them without a way out and whose

fate is difficult to escape. Let us hear Hermann Schmitz again, who almost seems

to comment on Scherwitz’s painting, which emphasises the body, without knowing

it: ‘Everything human is corporeal. When I say ‘corporeal’, I am not talking

about the visible and palpable body, but about the tangible body as the epitome

of such bodily impulses as fear, pain, lust, hunger, thirst, disgust,

freshness, tiredness, the emotion of feelings.’ 3

In the fascinating world of Greek mythology, the legendary epic gods and

heroes have captivated mankind for centuries. Even today, these iconic figures

continue to exert an irresistible attraction on us. This is also the case in

the paintings of Pascal Scherwitz. On the one hand, with their human emotions

and experiences, they are timelessly fascinating; on the other hand, in the

presence of our painter, they are concrete contemporary experience, in which he

expresses his own situation as well as that of people’s inner emotional and

actual struggles and wars in a visually powerful and dramatically concrete way.

The sceptically desperate and tirelessly searching for salvation, the Sisyphus,

who longs for reason and stability and an end to all struggles, who longs for

redemption, for peace in a sense of having arrived, also makes himself known

rather indirectly. The human being who asks, inexpressibly-expressly, for the

secret behind it, which he senses in what seems to be fatefully and inevitably

confronting him.

This mystery, which, according to Jewish-Christian experience, opens up

in the person of man as a merciful-loving counterpart, as well as in the

interwoven with and in each other of life. In this living tradition, we call

the mystery of life ‘Triune God’. This is the word we use to describe the

revealed mystery of the reality of personal love. As light, as ‘way, truth and

life’ (Joh 14:6), it is the true foundation of all creation. It is obviously

present to those who allow themselves to be touched in their hearts and call

out to it, who open themselves to its enquiry and entrust themselves to it,

even if they struggle with it in a sceptical and doubting way. But love does

not impose itself, even if it is palpably present in the room. It withdraws

from any dominant grasp into the transcendence of its otherness and hiddenness.

It is the eternal life. By the very nature of its being, it usually manifests

itself very subtly, quietly and intimately, but it can also appear

ecstatically. It is pure joy. In this way, love also calls and makes itself

known in the search for and sense of a horizon of meaning that is hidden and

evident in every human life and suffering and can be sensed. In the figure of

Jesus Christ, attested to in the New Testament, it enters the world as a unique

historical-epiphanical event, as a person, and becomes visible in a special way

there and therein, where the suffering and misery of mankind is revealed. In

his death on the cross, it is signified, suffered with, carried with and

eternally seen and cancelled by him, love. ‘The world is unpredictably pervaded

by poignant atmospheres; these are not divine without further ado, but only

when their authority reaches the peak of unconditional seriousness for

someone.’ 4

Such a position can be surmised as a possible secret drive and emphatic

movement, perhaps also as a kind of self-help and self-assurance behind Pascal

Scherwitz’s painting. For the silent cries of some of the tirelessly struggling

figures in his paintings profoundly demand in the seeing viewer that at least

the question of ‘redemption and liberation’ be triggered in all misery and

suffering. This is not yet a solution to human problems and human misery.

However, in and through Pascal Scherwitz’s painting, the question of this is

raised anew and with ambition. This abysmal and constant human struggle is not

only echoed in Hölderlin’s poem Patmos, but can also be sensed in Pascal

Scherwitz’s painting - as an often-unthematic subject.

At this point, I would particularly like to cite the image that has

emerged in dialogue with the Beatitudes. In the foreground, a completely

weakened, emaciated, dislocated person, painted in the chest area in pale pasty

yellow tones and covered in the lower area with a brown cloak, is held by a

person painted in black tones. The background is also dark black. The gaze

falls on the maltreated creature because it is in the foreground and even more

so because it is the only figure in colour. The only healing effect on the

viewer, in the sense of empathy and sympathy, is that there is another human

being who is completely devoted to the suffering person, who gives himself to

him and embraces him. The motif of the Pieta is echoed here.

The fact that Pascal Scherwitz is a doctor and knows the human body in

all its drastic materiality and carnality comes into view and is, in my

opinion, of considerable importance in this context. As an surgeon, he spends

hours on end almost every day performing operations to heal his fellow human

beings and endeavour to heal them to the point of exhaustion. He must penetrate

the patient surgically. In his own words: ‘As a surgeon, the surgical healing

of the body became the focus of my work. I now know what he is capable of, how

he suffers, how we can alleviate his suffering and how he can regain his lust

for life in the course of his recovery. But I also know how he fades away, how

he must fight in his final hours.’

As a doctor, he is aware of the importance of endeavouring to treat

people as a being that is a body-soul unit. Addressing and seeing the ‘inner

person’ is a matter of course for him, but illnesses in times of need first and

foremost urge him to devote himself to the sick, for example cancer-ridden body

in order to stop or avert impending death with medical skill. This will often

be something like a war, which can also be lost. The treated person can die. We

should visualise this in all its drasticness, the terrible, sometimes simply

overwhelming internal and external battles for life and death that a doctor of

surgery must fight. At the moment of surgery, he will be forced to leave all

feelings and sympathies aside in order not to be distracted, so that he can

devote himself entirely to practising the art of healing on the body.

The drama of such an activity over a long period of time will not be

able to be suppressed from the doctor’s inner life in the long term. Immense

pressure, fears, worries, nightmares etc. will come to the fore, will demand

their due, even if they appear to have been carefully processed, only to be

dealt with somehow in everyday life. Pascal Scherwitz’s painting will thus to a

considerable extent also be a personal processing in the mode of colourful,

high-energy painting and yet at the same time also a supra-individual

expression of a world in the mode of man’s struggle and fight with himself and

his environment. This is the bridge to the artistic-mythological design of his

figures, because these struggles for body and soul are struggles of man from

the very beginning. That is why they are possibly expressed by the painter in

the timeless form of myth and mythology. This also creates a healthy distance

to his everyday life. In it, he finds both his individual-personal and equally

timeless expression. So, let’s not mislead ourselves: although myth is timeless

and supra-individual, the themes it deals with are very concrete and have been

experienced and suffered by people in a very personal and painful way. This is

already the case in my neighbourhood, in my family or in my circle of friends,

if I only dare to look closely.

A certain form of rationality and rationalism can perhaps explain

suffering and the world in a scientifically reasonable way, but such a world

view is not really able to fully grasp and dissolve the mystery of concrete

reality, for example in its abyss and brutality. Basically, it cannot make

emotionality and mental impulses tangible, nor can it make evil tangible in the

form of rationality, as paintings can. Pascal Scherwitz’s paintings open up

such a perspective. Beyond a flat one-dimensional rationality, they make the

‘truth of myth’ 5 tangible and experienceable. Myth, including

Pascal Scherwitz’s paintings, is a helpful form of expanded rationality that

visualises in a variety of ways what characterises life to the extreme, what

everything urges towards. For a life in abundance that does not let fear have

the first and last word. To conclude, let’s listen to Pascal Scherwitz: ‘It is

clear to me that we can be happy, even relieved, at the end of life, and so I

am always driven to seek comfort and relief. I suspect that my paintings also

want to comfort.’ 6

Patrick Oetterer

Artist Chaplain in the Archdiocese of Cologne

February 11th 2025

1 Hölderlin

echoes the Greek myths of Kadmos and Ganymede in his famous hymn ‘Patmos’.

Scherwitz intensively explored the mythological figure of Ganymede and various

other themes of Greek mythology in his paintings. ‘Patmos is the title of a

hymn by Friedrich Hölderlin completed in 1803 ... The poem is named after the

Greek island of Patmos, which is considered the place of creation of St John’s

prophetic revelation. It is a place of refuge for the persecuted Christian and

at the same time characterises the apocalyptic crisis situation. The title

itself refers to the esoteric-eschatological horizon of the text, which is

extremely rich in coded quotations and

allusions to synthetically interwoven biblical, Christian, Greek and Latin

motifs and myths. Similar to the other verse poems from Hölderlin’s late work,

Patmos is also a bold attempt to interpret history as a continuation of divine

revelation.’ Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Patmos_(H%C3%B6lderlin)

2 Hermann

Schmitz, in: Bernard Langerock/Hermann Schmitz, Momentaufnahmen der Reflexion.

Fotografie und Philosophie, Freiburg/Munich 2014, p. 75

3 Hermann

Schmitz, in: Bernard Langerock/Hermann Schmitz, Momentaufnahmen der Reflexion.

Fotografie und Philosophie, Freiburg/Munich 2014, p. 19

4 Hermann

Schmitz, in: Bernard Langerock/Hermann Schmitz, Momentaufnahmen der Reflexion.

Fotografie und Philosophie, Freiburg/Munich 2014, p. 59

5 Cf.

Kurt Hübner, Die Wahrheit des Mythos, Munich 1985 and Kritik der

wissenschaftlichen Vernunft, Freiburg/Munich³ 1986

6 ‘I

have come that they may have life and have it to the full.’ Joh 10:10

„Mysterium Heilung“ – Zeitungsartikel zu Pascal Scherwitz

Der Zeitungsartikel würdigt die opulente Bildwelt von Pascal Scherwitz: Gemälde, die sich nicht mit einem schnellen Blick erfassen lassen, voller Bezüge zu Antike, Renaissance und Moderne. Im Mittelpunkt stehen der menschliche Körper, seine Kraft und Verletzlichkeit – Themen, die die Sonderausstellung „Mysterium Heilung“ im Brühler Kunstverein prägen.